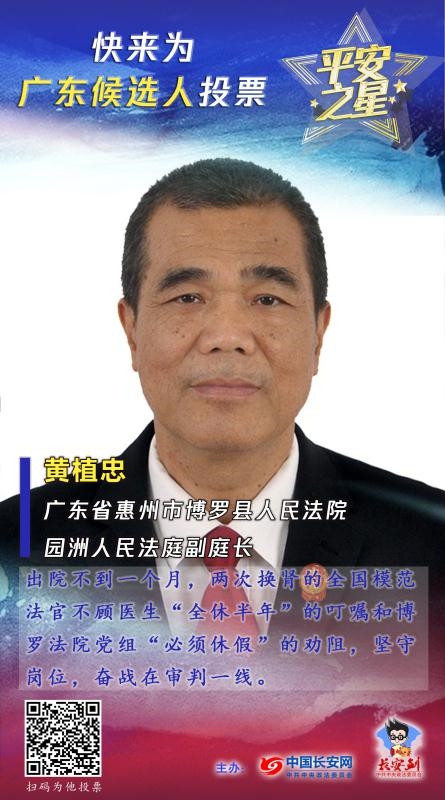

博罗县人民法院黄植忠:坚守初心的“独肾法官”

黄植忠,男,汉族,1961年5月出生(60岁),1978年9月参加工作,1985年4月加入中国共产党,现任博罗县人民法院审判委员会委员、园洲人民法庭副庭长、四级高级法官。

根植基层三十载,“独肾法官”践初心。“上世纪80年代,赚钱不容易,有很多乡亲外出打工却总是被拖欠工资,大家辛辛苦苦挣的钱要不回来,这让我突然意识到,法律能够更好地帮到他们。”黄植忠说。为了实现植根基层、司法为民的初心,1991年,黄植忠凭借着对法治事业的一腔热诚,离开执教十三载的“三尺讲台”,扎根园洲人民法庭的“一席审判台”,一干就是30年,用行动践行共产党员一心为民的使命。上世纪末,在基层法庭人均结案还只有几十件的时候,他就率先取得了年均结案破百件的突出业绩。2002年,黄植忠被确诊为双侧肾脏萎缩,并进行了换肾手术,出院不到一个月,他不顾医生“全休半年”的叮嘱和博罗法院党组“必须休假”的劝阻,执意坚守岗位,奋战审判一线,有些案子案卷厚达一千多页,开庭就是六七个小时,他顾不上身体的疲惫,硬是一场一场地坚持下来,家人、朋友、同事谁都拗不过他的犟脾气。为了稳定病情,他一天设置10个闹钟,分批吞服40多粒药片,近20年带病坚持工作,不曾有一丝懈怠,个人办案量常年居于全院前列。三十年来,黄植忠办理案件超过4000宗,无一超审限,无一因处理不当导致上访缠讼,真正做到“案结、事了、人和”。独创“调解四法”,定分止争解民忧。“对人民群众的感情有多深,办案就会有多用心;对人民群众的感情有多亲,司法为民的力度就有多大;对人民群众的感情有多真,群众的满意度就有多高。”这是黄植忠深耕诉前联调多年的心得。2002年以来,出于对黄植忠的关心关爱,博罗法院党组几度劝他离开一线到相对轻松的岗位任职,但都被黄植忠拒绝了。为推动基层善治,也减轻他的工作压力,博罗法院党组决定让黄植忠牵头探索诉前联调新方式,他带领团队组建了黄植忠司法惠民工作室。同时,在工作中独创“亲情调解、轮流调解、迂回调解、喝茶调解”的“调解四法”以及“热心、耐心、专心、诚心”的“四心工作法”,在实践中取得良好的法律效果、社会效应,甚至有不少外市群众慕名来电咨询,相关经验得到了省、市的肯定和推广。为了满足基层群众的司法需求,黄植忠不断自我加压:设立常驻点,将工作触角延伸至福田、石湾等周边乡镇;主导成立“好人工作室”等4个工作室,拓展服务范围。自2012年工作室成立以来,公益接待群众18310人、成功调解纠纷1780宗(其中司法确认482宗),妥善化解了一批涉案人员多、社会影响大的矛盾纠纷。

组建普法惠民志愿服务队,奉献社会不止步。“党组织和社会给了我这么多关爱和荣誉,领导和同事给了我这么多支持和帮助,我要竭尽所能回报社会”。黄植忠是这么说的,更是这样做的。2014年,53岁的他注册成为志愿者,至今服务时长达367小时;2017年他作为队长组建了“黄植忠司法惠民志愿服务队”,吸纳在册志愿者80名,带领服务队不遗余力地走村入户进行普法宣讲,近四年开展活动56场次。《民法典》出台后,他深入研究新的民法体系,思考如何更有效解决基层纠纷、保护妇女权益等群众关切问题,撰写了2万多字的宣讲稿,举办了多场形式生动的讲座,受到群众欢迎。“只要活一天就要过好一天,就要做好一天的工作!”黄植忠始终用坚守和奉献践行一名共产党员的初心和使命。2008年汶川地震发生后,黄植忠毅然将社会各界捐给他的24831.1元医疗费全数转捐灾民;2012年他见义勇为,积极救助车祸伤者,受到省见义勇为基金会的表彰。近年来,他将更多的精力倾注在青少年法治教育,带头在中小学开展模拟法庭活动,并邀请学生及家长到法庭参观,加强未成年道德和法治教育,帮助他们“扣好人生第一粒扣子”。

因工作突出,该同志先后荣立个人一等功1次、个人二等功2次、个人三等功1次;荣获“民商事审判调解工作先进个人”“全国优秀法官”“广东省先进工作者”“全国模范法官”“全国勤廉榜样”“全国先进工作者”中国好人”“全国法院党建工作先进个人”“人民满意的公务员”荣誉称号。

相关新闻

- 博罗县公安局:六大专项行动提升 群众安全感满意度2021-07-19 10:33:00

- 博罗县政务服务数据管理局:疏通数据管道 破除办事堵点2021-07-19 10:28:00

- 基础建设建出“博罗强度” 疫情防控跑出“博罗速度”2021-07-19 10:24:00

- 博罗观音阁镇:“光伏+”开启生态富民“快充模式”2021-07-19 09:23:00

- 博罗县象头山下五村串珠成链 拟建35公里绿道连片成景2021-07-19 09:07:00

今日惠州网微信

今日惠州网微信 惠州发布微信

惠州发布微信 惠州文明网微信

惠州文明网微信 惠州头条APP

惠州头条APP