原标题:

漫谈惠州历代书画家⑧邓承修及邓梦湘、邓梅孙等

铁汉无弱笔 铦锋挟风霜

前文说过,康乾之世,片面追求所谓“乌、光、方”的僵化书风,在逐渐消蚀着书法艺术的个性和创新。到了道咸年间,岭南碑学勃然而兴。是时,南海吴荣光化碑入帖导其前,顺德李文田运碑入帖继其后,同时为之推波助澜的,则又有海南的潘存和惠州的邓承修。

邓承修(1841~1891),号伯讷,归善县淡水人,咸丰十一年(1861)举人,累官至鸿胪寺正卿、总理各国事务大臣,是惠州市唯一一位被《清史稿》列传的历史名人。

说来有趣,邓承修似乎和一个“铁”字颇有缘分,例如“铁香”就是他的字。同治光绪年间,他任监察御史,是当时“清流派”的健将,弹击不避权贵,勇决不顾祸害,人又誉之为“铁面御史”。宋玉卿在《戊壬录》就有这样一段记载:“(户部)侍郎长叙、(山西)布政使葆亭以国忌日嫁娶,承修素服往贺,座客疑且诧。俄而弹章上,两亲家罢官矣。”正是“白简朝入,鞶带夕褫”,贪庸大僚们无不为之震竦。被邓承修弹劾至被斥革的还有广州知府冯端本、广东学政吴宝恕、两广总督黄天锡、湖广总督李瀚章等。即使是权倾一时的李鸿章,也因在中法战争中弃战求和而被他参上一本。清末大儒杨守敬在题跋《邓鸿胪奏稿》时便记录了当时京城流传的一首童谣:“勿声张,声张邓铁知之不敢当。”可见承修之铁面无私已盛传于京都里巷。光绪十一年(1885)底,时任鸿胪寺正卿兼总理各国事务衙门大臣的邓承修被慈禧指授钦差大臣,单骑出关,与法国使者会勘中越边界,虽疾病缠身仍坚守职责,寸土不让,声言“即断我头,亦不能从”,不惜以生命捍卫国家的主权和尊严,故又被誉为“铁汉”。

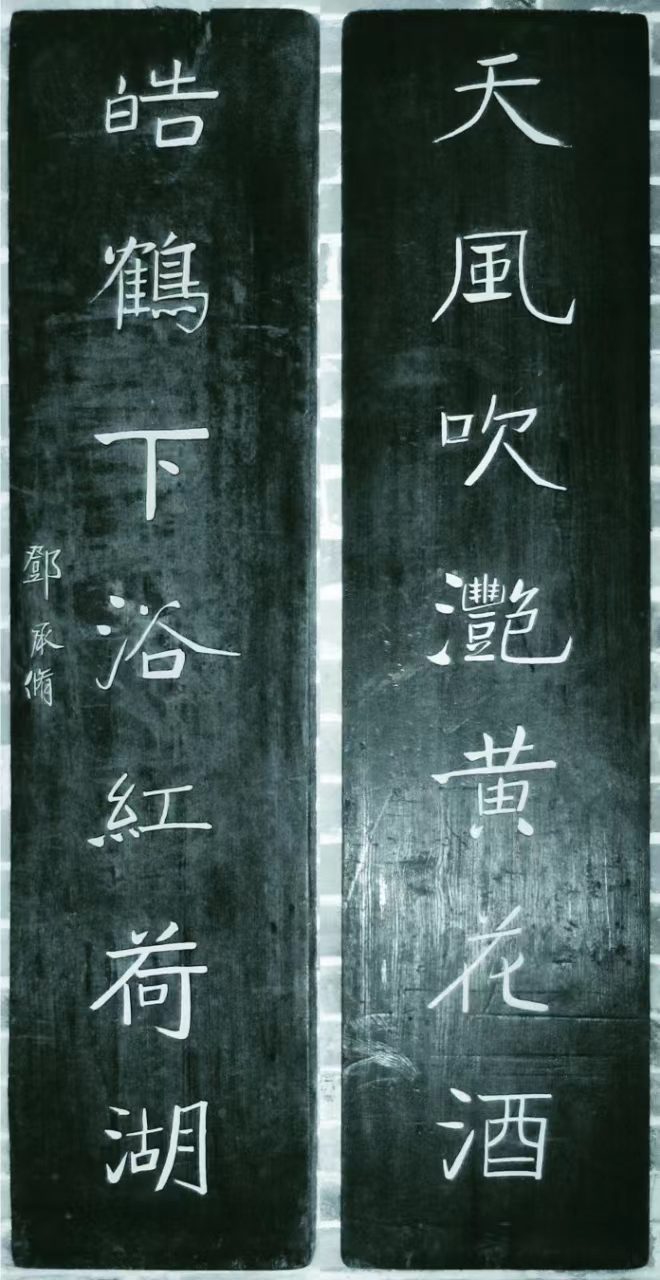

邓承修书联。 本版图片 严艺超 翻拍

文如其人,承修的诗正如陈融所论:“铁汉从来无弱笔,铦锋犹似挟风霜”,自有一股峻峭之气;而他的书法,则“自北碑入,参以篆隶,瘦硬自成一家”,又被论者称为“铁画银钩”。康有为《题邓铁香先生亲书奏折》说:“公书从吊比干入,以篆笔镕成楷法,自创一家,清超高浑,不含人间烟火,故自独出冠时。其小楷写折,亦能缩北碑化之劲挺峻逸,而又能丰容盛鬋,仪态万方,真于黄庭、洛神、曹娥外别出高妙之格。其人其书,皆为一代冠冕。”麦华三在《岭南书法丛谭》则评论说:“论者谓其集南北碑于一炉冶,吾细玩味,觉其得力处仍在(颜)平原。试观‘寒食只数日间,得且住为佳耳’,空际着笔,全以神运,如蜘蛛络壁,劲而虚;倘更求其远宗,则褒斜石刻之遗也。铁香行书实到此境界。铁香楷书尤胜,尝见其弹劾李鸿章之奏摺,运笔坚定,结体处和,近百年中,当推首席。‘书贵瘦硬方通神’一语,从观近代书家,惟铁香与墨卿。”墨卿即伊秉绶。陈永正先生则认为承修书法受伊秉绶影响而自成面目,“非伊氏所能范围”;又称其惠州西湖百花洲“暂此息羁鞅,何处下渔竿”一联,写得“筋骨硬健,恰与其‘铁汉’之誉相称”(见《岭南书法史》),这些都是中肯之论。

清光绪十四年(1888),邓承修“以病乞解职,疏三上,许之”。出都日,李慈铭赠诗云:“五十养亲人子少,九卿高蹈近时无。残棋入劫空持局,孤柱横流敢惜躯。”可见他的乞归别有因由,“养病”只是托词而已。“休论坡老升沉事,来试人间清醒泉”,这是当时他与梁鼎芬议建丰湖清醒泉亭所预拟的联语,读之便可知他心中对于国事朝政,确有着无以言说又难以释怀的忧郁。

在惠州,承修主讲丰湖书院,又在淡水创办崇雅书院,教书养母。人们敬重他高尚的人品,对其书法作品倍加珍爱,故其传世的墨迹颇多。此外,他为杨起元的故居所题的“杨文懿祠”匾额(石刻)以及“回龙寺”匾额(石刻),也都是极好的作品,只可惜这些石刻都已佚失了。

光绪十七年,邓承修病卒于家,年仅五十一岁。梁鼎芬与其成莫逆交,有诗哭之曰:“孰谓山木寿,五载焚其根。伤哉南海叟,头白翻哭君”,沉痛至极。康有为寄联哀挽道:“中年丧我海刚峰,天胡此醉;一老不遗杨复所,人又何尤。”海刚峰即海瑞,海南人,明代有名的清官,刚直不阿。杨复所即杨起元,惠州人,明代有名的理学家,一代文宗。康有为用这两位南粤先贤来比喻邓承修,吴仕端先生评曰:“亦荣亦切。”

受邓承修的影响,邓氏一门多出书家,其女邓梦湘,子邓仲果、媳吴玉珍,孙女邓梅孙等,在清末民初的岭南书坛都颇有名气。麦华三在《岭南书法丛谭》中论及邓承修时,即称“铁香之女梦湘,亦吾粤女书家之表表者”。

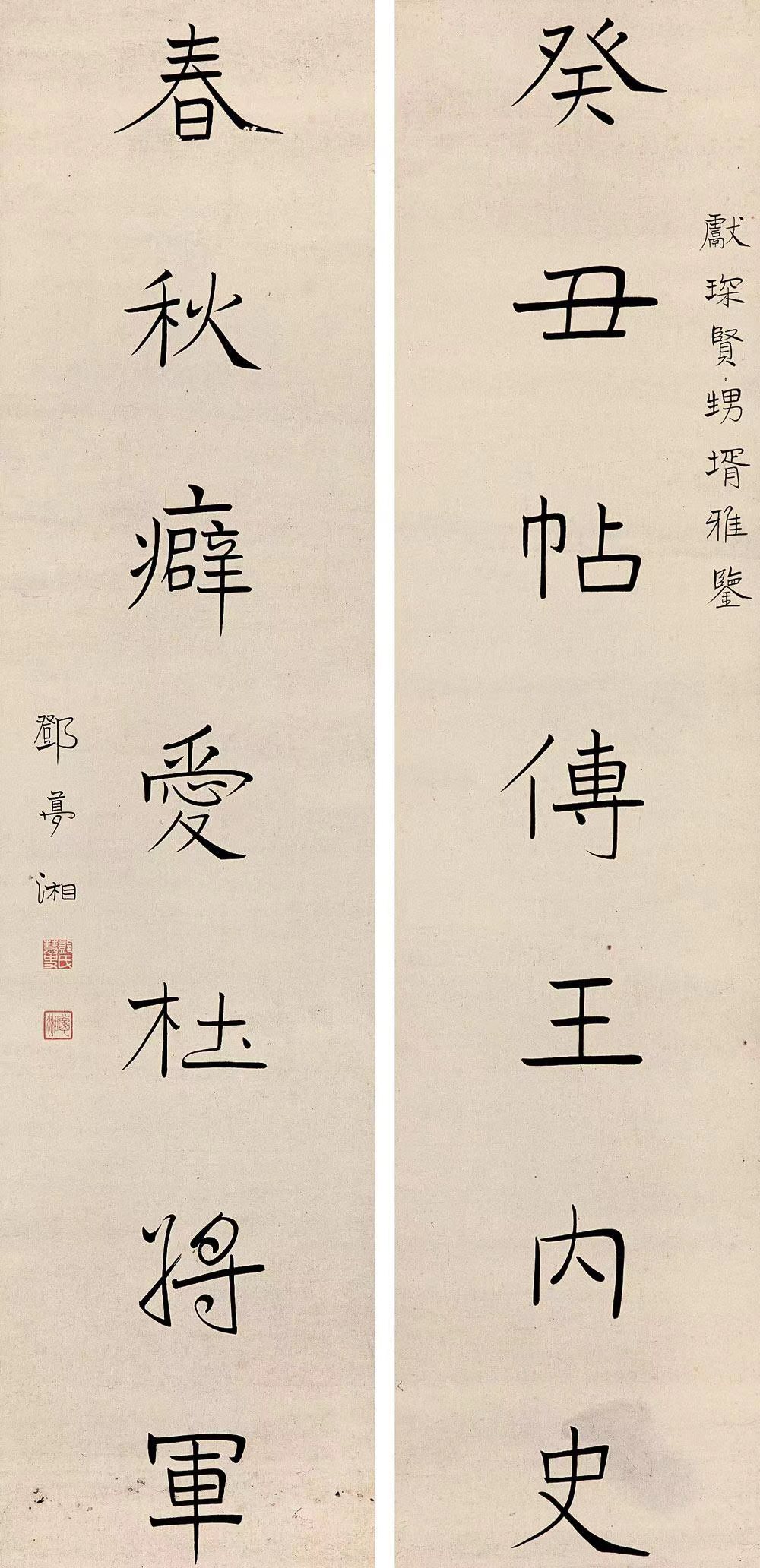

邓梦湘书联。

邓梦湘(1866~1930),字慧史,本邑任少翥继配。少翥父俊卿,亦举人,世居府城下鹅湖(今国庆路老公安局附近)。光绪末年(1908),邑人冯重熙等创办振坤女子初等小学堂,此为惠州有史以来第一所女子学校,社会舆论对此有颇多非议和质疑。邓梦湘慨然应聘出任学堂总教师,可见出身名门的她思想并不守旧,才德为邑人所重。

梦湘幼承家学,喜作瘦金书。也工诗,多忧国伤时之作,陈融《读岭南人诗绝句》就录有她的一首绝句:“借得桃源且避秦,漫抛心力作词人。忧家忧国无穷愤,如此嚣尘患有身。”国事蜩螗,万方多难,外侮日深,严峻的社会现实让她忧愤无穷,此可以见梦湘在继承承修诗书才艺的同时,思想人格也深受其影响。陈融说梦湘“诗情多似为而翁,家国殷忧愤未穷”,是确实的。

民国初年,邑人裘集裳结箫社于水东白鹤峰,向岭南文化名流征诗,梦湘自书二绝句以赠,清越之音传递了诗人面对乱世的深沉意绪。诗云:“清宵不是可怜宵,白鹤峰头胜侣邀。谱出幽人幽景好,满江明月一声箫。”又云:“乱世徒闻治世音,沉沉堪痛劫灰深。可能念四龙吟管,吹复群氓太古心。”观此条幅,颇能见承修笔意和法度,论书风,可以说她是“多似为而翁”的。但又有自己的风格特点,如折拗弯钩处便每每化方为圆,瘦而实腴,比之其父,似乎是少了几分刚介与执着,而多情才女的秀逸风华却也因此更加凸显,别具一种刚柔并济之美。广东省博物馆藏有邓梦湘楷书七言联:“浅碧新瓷烹玉茗,硬黄佳帖写银钩。”其风貌意趣亦与之颇相类似。

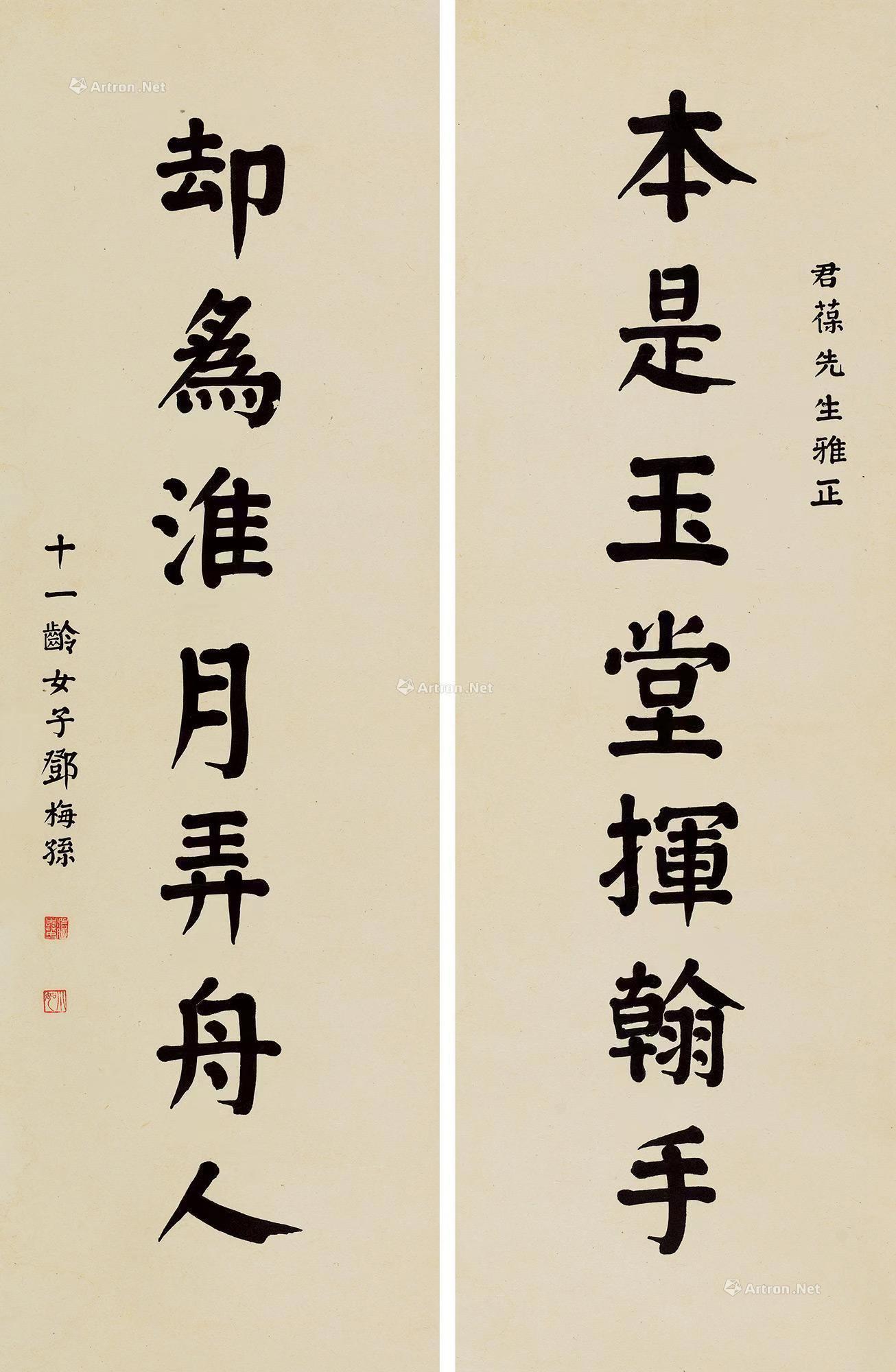

邓家第三代也有一位女书家,她就是邓梅孙。梅孙为仲果之女,八岁即能书(按当时香港报章报道:梅孙八岁书扇贻邹静存),被仲果的老师康有为誉为天才,自后益加精进,真、草、隶、篆四体皆能,曾在广州举行个人书展。邑人秦寿宁有《浣溪沙·赠邓梅孙女书家》一阕:“小凤才华特地张,早承家学负时望,近从绝域赋还乡。不意相遭离乱下,风规毕竟异平常,秦文汉字好商量。”1941年底,日军攻陷香港,梅孙辗转回惠,词中“近从绝域赋还乡”句当指此。秦寿宁(汉昭)是饱学之士,工诗词,尤嗜金石书法,在民国惠州文坛头角峥嵘,比之其兄秦咢生出名更早,似更具才情。读此词,大概可以窥知梅孙渊源家学,书宗秦汉,正与秦寿宁意趣相近。

邓梅孙书联。

梅孙亦善画,1945年底,曾与何香凝、伍佩荣、游韵珊、张丽嫦等,在广州举办广东女画家展,庆祝抗战胜利。抗战胜利前后,梅孙一度任教于惠阳县立一中(今惠州市一中前身),同时在该校任教的除秦寿宁外,还有王映楼、陈仕煦、黄亦良等。在他们的影响下,该校喜爱和学习书法的气氛浓厚,每年都举行一次全校书法比赛,涌现了一批书法人才。1946年,惠阳举办全县书法比赛,获前三名的祝国沛、陈光逮和严华照,均为一中学生。自然,这已是后话了。(吴定球)