原标题:

漫谈惠州历代书画家(九)李丹麟和裘集裳

书声不断琴声续 风物图成倍入时

晚清民初的惠州书画家,除二黄(黄振成、黄灿芳)外,还有二李(李丹麟、李桂馨)和二叶(叶英楷、叶文澜),若以画名论,则以李丹麟为最著。

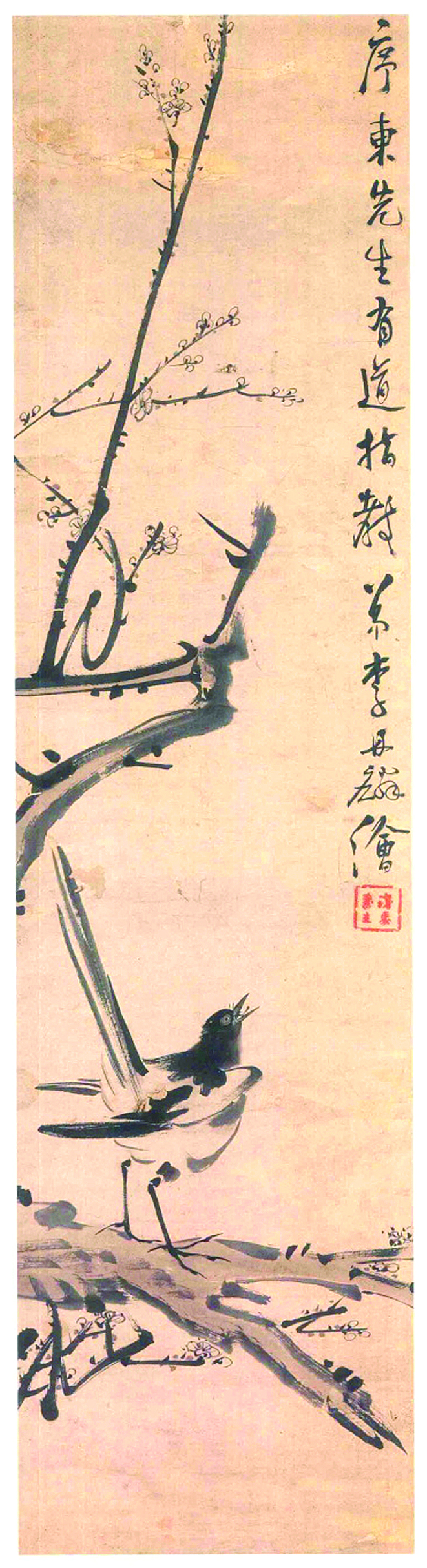

香港艺术馆藏李丹麟作品《喜鹊》。

李丹麟(1846—1916年),归善县城(今惠城区桥东)人。关于他的生平事迹,方志多有记载,惟附于《游历图记》的浙人胡维德的一篇短文,对其艺事的述评较详细且准确。兹录如下:

李丹麟,字仁薮,号星阁,岭南循州人。家贫力学,工诗画,善鼓琴。随使节出洋,环历地球。以保荐官福建宁德、永定知县。画法不师而成,随意挥洒,辄与古会。花鸟人物,下笔如神。芦雁变通边寿民成法,大幅尤见苍劲。尝绘《受天百禄图》献醇亲王,以《寿佛阁》直幅献伦贝子,均蒙嘉赏。有《百鹑图》长卷者,寓言百旬也,南海戴文诚公鸿慈跋云:“飞腾隐伏,各有神致,神乎技矣。”东莞陈子砺学使伯陶为诗纪之,亦深赞其妙。江主政逢辰题其《画菊》云:“水墨扶疏,得复堂苦瓜之神。”所作山水长卷,清远朱太史汝珍、闽将军朴寿、两粤总督周馥均题志钦慕,其见重时贤如此。昔人云:善画者,必读万卷书行万里路,星阁有焉。居近罗浮山,筑十二琴楼,因号罗浮琴客。著有《六雅堂诗集》《游历图记》。

李丹麟的成就得来不易。他十岁丧父,“佣于鹤林寺以养母”,靠着奋发自学,十五岁就能为街坊作画写对,在府县两城小有名气。后来他在自题《梅花读书图》说:“十载衡茅守一经,寒窗积雪夜东丁。书声不断琴声续,梅影三更灯火青。”此可窥其早岁“家贫力学”的情景。而他在壮年读万卷书后,能随国使出洋,“奇观搜到瀛寰去”,则又得力于当时惠州知府杨霁的赏识和举荐。

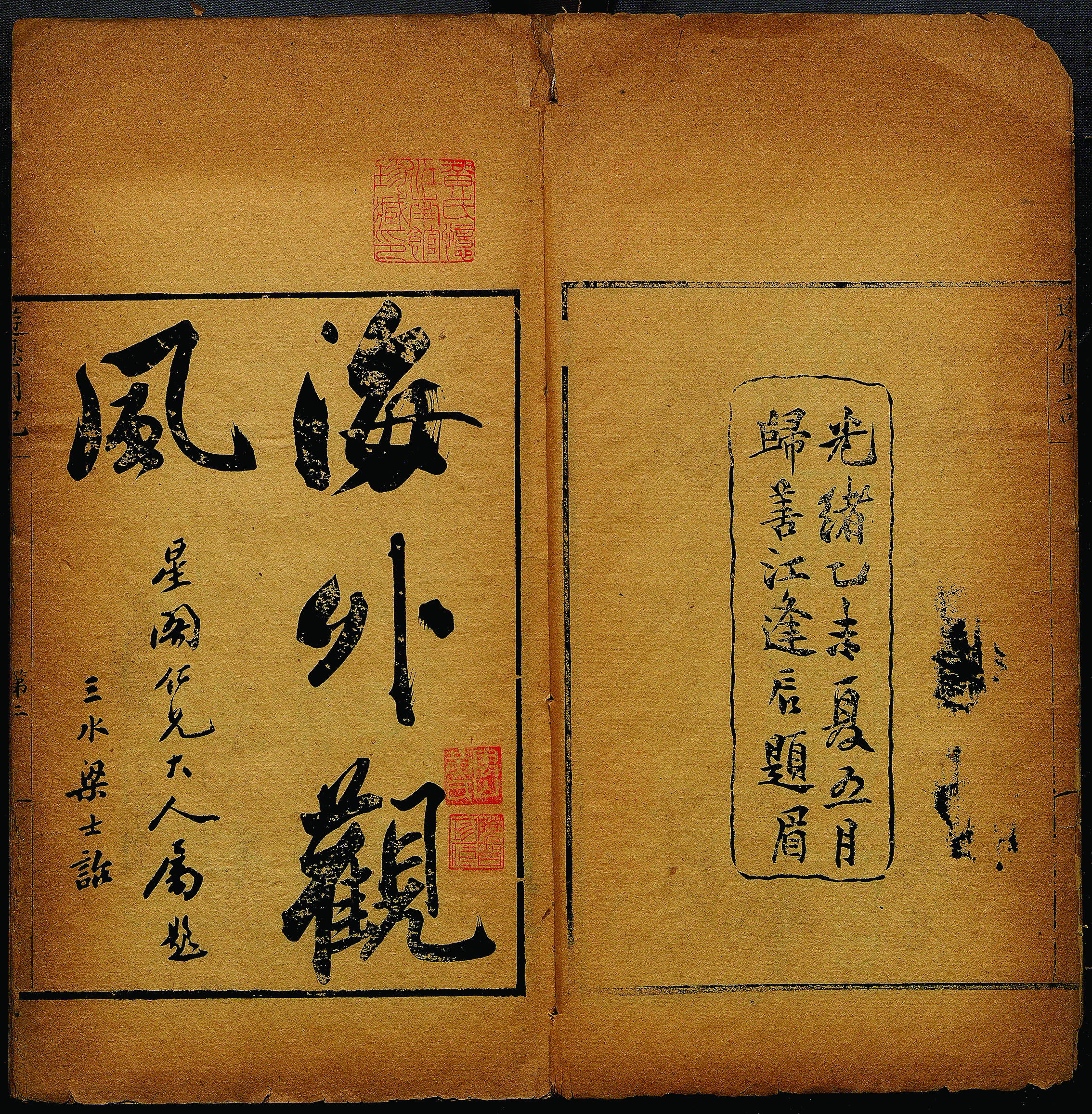

晚清大臣梁士诒为《游历图记》题写“海外观风”。 本版图片 严艺超翻拍

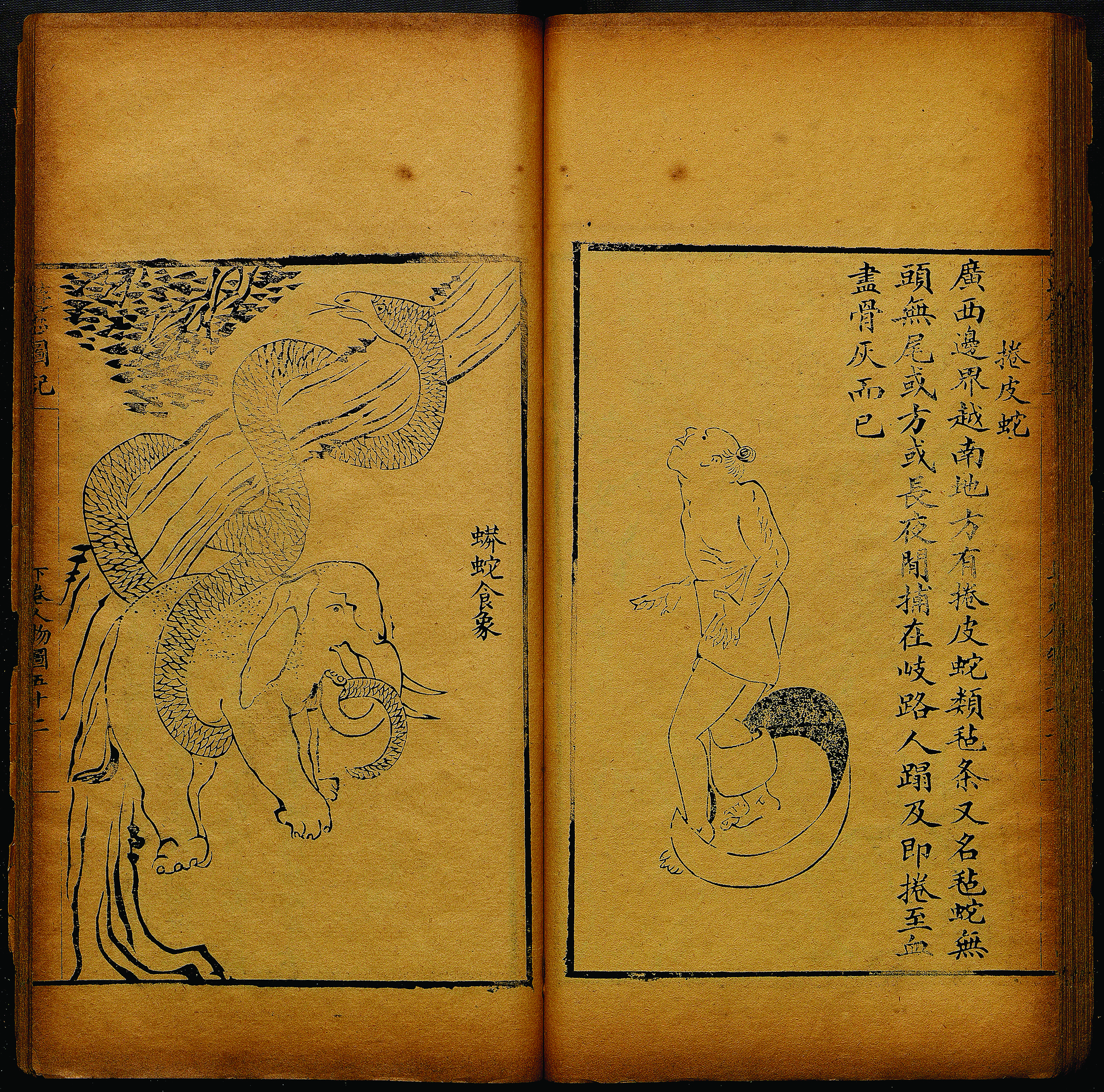

杨霁是清同治四年(1865)探花,光绪十年(1884)出守惠州。他儒雅善书,热心文教,惜爱人才,曾修娱江亭,又为百花洲书“镜湖轩”及“风雨啸歌之所”二匾并撰联语:“同此湖山,寄遥情于三竺六桥以外;犹凭文献,搜故事于坡仙野吏之年”。词意婉约,书法秀美,邑人传诵。丹麟与杨霁相交,当在此时。光绪十九年(1893),杨霁弟弟杨儒(字子通)以四品衔出任驻美公使兼西班牙、秘鲁公使,丹麟即获杨霁举荐为随员,因此游历了美、日和秘鲁等国,历时三年。“三年差满,由英属之坎拿大旋里,复游欧洲各国,遍历南洋诸岛,以及越南、金边、暹罗等处者,又五六年。所至友其贤士,问其国政,考其风俗,镜其得失,下逮闾巷之事,山水园林之迹,靡不备述。间有穷发山番,殊形异俗,为言思拟议之所不能尽者,辄为图写其形。”(见《游历图记》自识)

因得《华盛顿图》《日本富士山图》《南美穷人背子卖物图》《夏威夷童子海底拾银图》等共205幅,集成一书,名《游历图记》。正是“奇观搜到瀛寰去,风物图成倍入时。”(黄佐《咏李丹麟》)

像丹麟如此具有国际视野和近代意识,以亲身经历借绘画宣介异国文化以开启民智的画家,在清末中国画坛,可谓首屈一指。

李丹麟的作品还曾参加比利时国际画展并获双龙拱珠金奖。他尤擅画鹰,览之易使人联想起杜甫“侧目似愁胡”“轩楹势可呼”的诗句,论者称“林良后一人而已”。相传在美洲,人以千金争购之。又传其嫁女,画鹰一幅作为嫁妆,惊羡四邻——这些在惠州坊间艳说至今的故事,也从侧面印证了他的画作,在当时是广受欢迎的。惜乎历经侵华日寇的兵火等原因,他的作品存世无多。记得市博物馆藏有他的一幅纸本扇面《芦雁图》,还有晚年所作的一幅《墨菊图》(见载《惠州志艺文卷》)为已故惠州日报社原副社长林吉先生所藏。十多年前,笔者曾有幸得见其真容,此图笔简意足,墨淡韵高,题记率真见性,行书恣纵豪逸,与“幽香冷韵”的菊花文图相得益彰,而作者高尚之审美情趣和人格追求亦见其中矣。

《游历图记》书影。

清代画家一般都有诗书兼擅的特点,丹麟亦不例外,其“画人之诗”和“画人之书”都颇有品位。在他的《六雅堂诗集》中,《望月感怀·癸巳八月十七夜在香山澳门釐廨》诗云:“尘海苍茫一镜明,波澜开合几回平。如催世界轮还转,说到人情剑欲鸣。始信有缘千里客,岂真终老一书生。悠悠郁结频年事,翘首披襟问太清。”按“癸巳”即光绪十九年(1893),其时诗人心绪郁结,固因其仕途坎坷,亦缘于国事蜩螗。果不其然,次年六月,甲午战争爆发,台湾被日本占领。可见“终老一书生”实非诗人所愿,作诗也不是无病呻吟,“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀充溢于字里行间。丹麟的题画诗亦多佳构,民国初年,他赠《墨菊图》给番禺黄佐,自题一绝云:“莫笑农家老瓦盆,也分秋色到柴门。晓来露重寒侵袂,扶起霜花与竹根。”黄佐赞其画“笔力遒劲”,而诗则“味清而腴,与画相称。”黄佐亦诗人,广东省文史馆馆员,早年任教惠州中学,适逢丹麟晚年居乡,二人诗酒往还,忘年倾盖。

丹麟好鼓琴,自号“罗浮琴客”,蓄有古琴十二,因以“十二琴”名其楼。楼侧建小亭,榜曰“清秀之亭”,退休后读书作诗写画鼓琴于其间。进士江逢辰,小丹麟十三岁,二人常作文酒之会,多有吟咏。在《江孝通遗集》中,还可看到若干相关的作品,如《听李星阁弹风珂琴》:“一洗筝琵耳,为我弹风珂。信乎两三曲,赏心非在多。氤氲嫋香篆,罨画静廉波。今夜鹤峰月,还须开径萝。”这风珂琴,当是他所藏十二古琴之一。又有《赠李大令丹麟》赞之曰:“陆离冠剑走风尘,玉勒金鞭看路人。红袖肯怜唐伯虎,白描今见李公麟。了偿酒债花枝好,雅赏诗篇锦段新。满地江湖向何处,家风敢信是清贫。”又亲以篆书为《六雅堂诗集》题眉,可见江氏对丹麟的推重。

丹麟尤热心栽培后进,振兴乡邦文化,尝居百花洲,管理西湖。又重修红棉水榭,李绮青为之作记云:“里人星阁大令,江山意远,水墨缘深,值蓬莱三浅之时,营梓桑一亩之宅,重寻鸥梦,用感龙华。”盖纪实也。他还与李绮青同组惠阳宏汉学会,编辑出版《循报月刊》,栽培后进。张友仁、叶史才、黄植祯等青年才俊,均于此中崭露头角而后成长为民国惠州文坛的中坚。在书画方面,李丹麟最出名的弟子,当数他的邻居裘集裳和他的侄儿李长天。尤其是李长天,是一位被其悉心栽培、得其真传并发扬光大的著名画家。关于他的生平事迹,后将专文介绍,在此先简单说说裘集裳。

裘集裳(1876-1940),又字习常,名尚祯,号昌业,道号宗绍道人,以字行。惠州归善县城(今惠州桥东)铁炉湖人,所居裘屋与白鹤峰下李丹麟的十二琴楼户庭相望。他的成长道路亦颇曲折,“弱冠之年,严亲见背”,因家贫而辍学,遂远走南洋从商,身在异乡,颇为艰辛,尝有记云:“余游历南洋群岛,于惊涛怒浪中几经涉险”(见自刻印章“曾经沧海”边款),闻辛亥革命胜利,即于民国三年(1914)返回惠州。在惠州,他从商之余,醉心艺事。精金石,喜丝竹,吹奏洞箫之音“清高拔俗”,与府城叶秉机(史材)齐名。尝自制洞箫二十四管,以二十四花信分别命名,自号“鹤峰箫客”。又组箫社,广征诗文,桂坫、吴道镕、邓梦湘、叶秉机、黄亦良等文化名流均有题赠,连同自题一首共25首,于民国十六年(1927)用雕版印刷术将其印行,命名为《兰音集》。

至于绘画,裘集裳先是自学,客游南洋时以画会友,应接颇繁,后得李丹麟之指授点化,又师法古人,“究心于唐宋以后诸大家”。平日“最好观画草虫花卉,辄心向往于名人所画,如花之枝叶瓣数圆尖多寡,草之上仰下垂灵根穿插,虫之翻飞鸣跃反侧欹斜,以及各种设色渲染布置点缀,悉心研究”,画艺日渐精进。民国八年(1919),他“摹草虫花卉二十四种,装成一册,得便观览”,说是“虽明知贻笑方家,亦聊以志平生之所好”(以上均见裘集裳《草虫花卉册题识》),可见他对绘画艺术的追求,是何等执着。

(吴定球)