《易经》有云:“见龙在田,天下文明。”增江之畔的龙门县地派镇渡头村见龙围,右据巍峨碉楼,后枕连绵山脉,前开良田平畴,远有江水襟带,宛如世外桃源。

渡头,渡口也,这里上演了一个家族的沉浮故事,也见证了一代人杰——岭南教育家、实业家刘士骥的激荡人生。

壹

刘士骥(1857—1909),字毓瑰,号鸣博、铭伯、征君等,世居龙门县城学前街。

刘士骥。

清代中期,刘士骥祖父刘渭中从摆地摊起家,后开办杂货铺,经营有道,家业振兴。清道光四年(1824),刘渭中在地派渡头兴建见龙围,历时两年多建成。

刘渭中致富不忘子孙教育,对子孙要求极为严格。刘士骥父亲刘壮清,教子读书亦甚严。刘士骥20岁那年,在父亲的带领下,到广州求教于名师吕拔湖、何淡如,入读粤秀书院、越华书院,连擢第一,时人称其为“下山虎”。

清光绪十一年(1885),刘士骥被选为拔贡,清光绪十九年(1893),考取恩科举人。清光绪二十一年(1895),刘士骥在北京参加康有为发起的“公车上书”,两人自此相交。期间,刘士骥还与民主革命斗士陈景华结为“诤友”。

晚清以来,面对国事蜩螗,仁人志士纷纷提出实业救国、革命救国、教育救国等主张。清光绪二十六年腊月,清政府下诏变法,其中,兴学植材被认为是“要务中之要务,根本中之根本”。清政府连发谕旨,废八股、改科举、废书院、兴学堂、派游学,全国各地遂兴起一股兴学热潮。

当年,刘士骥朝考一等,以知县分发广西补用,代理平乐县知县。清光绪二十七年(1901)广西恩科乡试,刘士骥被委总文案。在广西任上,刘士骥留心新学,开始教育救国的探索。

设于清光绪二十四年(1898)的桂林体用学堂为广西新学之始,为广西巡抚黄槐森所设,1902年广西巡抚丁振铎将桂林体用学堂改设为广西大学堂(广西大学前身),刘士骥均与之结缘。“其时桂巡香山黄中丞不以仆为不肖,命分校广西体用学堂,亦越罗山丁中丞复不以仆为不肖,命提调广西大学堂。”(刘士骥《告澄海县士绅文》)在后来《送丁中丞师移节山西序》中,刘士骥感慨,“忆昔骥为分校,与诸生讲诵,余暇倚象山放舟漓江,感喟滔滔,俯仰太息。”

刘士骥在任上破格录取马君武(后为广西大学校长)入学,传为佳话。彼时,刘士骥常与广西的官绅学商诸界名流谈论拯救国运之策,认为强邻虎视之秋、宜合全国一心以御外侵,人才不可少,当务之急应以办学为主、创设新式学堂,习新科技。

贰

清光绪二十八年(1902)十月,刘士骥调署永淳县知县,开始显露杰出的教育才能。

清光绪十一年(1885),刘士骥以第一名的成绩被选为拔贡,这是他的拔元匾额。 本版图片(除署名外)侯县军翻拍

当时永淳县盗贼遍野,民众生活艰辛,官府无暇顾及地方教育,连昔日仅有的两所义学也被废弃变成菜园。上任伊始,刘士骥召集士绅会议,慷慨陈词,认为要富国强兵,必须从教育青少年开始,于是决议先修复两所义学,改为蒙养学堂(初级小学),然后筹款兴办“紫澜学堂”,振兴永淳教育事业。

刘士骥在《广西永淳蒙养学堂记》说:“通考泰西富强之故,其原因全在于兴学……而于蒙养学堂,尤为孜孜。蒙学遍地皆设,男女七岁不入学,罪其父母,故其人材根柢蟠深,皆从学堂出。”又指出:“倘蒙养学堂不建,则大中小学堂虽立,譬犹无地而起楼台,断港而航江海,事必不济。”他热情地呼喊:“葱葱哉!郁郁哉!少年之气象!蓬蓬哉!勃勃哉!少年之前程!吾中国少年,如恒河沙数,西省少年,亦如恒河沙数。热心教育之士,或聚于中国,或集于海外。”

刘士骥在永淳仅80多天,但力主兴蒙学、开民智,他不仅看到启蒙教育与国运的密切关系,寄希望于少年一代,而且关注到海外华侨的教育。地理学家张相文在刘士骥文集《淳州鸿雪》序言中称,“数十日之短期,振数千年之锢习,文翁化蜀、昌黎刺潮,殆犹未足以方之”。

当年年底,清朝开经济特科试,学部尚书唐景崇、广西巡抚丁振铎荐举刘士骥。次年,刘士骥交卸广西永淳县,奉召廷试,陈明国耻、雪冤狱、解党禁三事。虽然科策未被采纳,但刘士骥之眼光胆识,让众人敬佩。

广东诗人丘逢甲有诗《题刘铭伯制科策后》云,“早闻声价重龙门,一疏轰传叩九阍。吾辈当为天下计,此才岂藉特科尊!愁边在陆龙蛇起,梦里当关虎豹蹲。诵罢高文鸡喔喔,何时对舞共刘琨!”丘逢甲佩服挚友刘士骥的大才,勉励他不要因一时失意而灰心,应再创一番事业。

在北京期间,刘士骥联同京外官绅,具呈都察院,代奏请免广东苛捐杂税,得到光绪皇帝的许可,交由两广总督分别豁免,两广人民欢欣鼓舞。

这段时间,刘士骥对新学也进一步了解,“奉召入都,于京师大学堂、五城学堂暨沪上澄衷学堂、震旦学堂及吾粤垣官立之大学堂、中学堂与民立之时敏学堂、教忠学堂各处,靡不于吾身亲见考察讲求,良以学堂在今日实吾中国命脉之所关,多一所学堂即多增一寿命,师师黄人性命依之。”(刘士骥《告澄海县士绅文》)

叁

应试经济特科,未获录用后,刘士骥于清光绪二十九年(1903)返回广西,补授怀集知县,不久,刘士骥以生病为由返回龙门老家。

当时,重视教育的岑春煊在上任两广总督七个月后,向清政府上奏创立两广学务处,纠正学风、推广新学。次月,两广学务处启动,开始办公。这是当时广东、广西两省新式教育的最高行政机构。岑春煊以刘士骥留心学务,调充两广学务处查学委员。

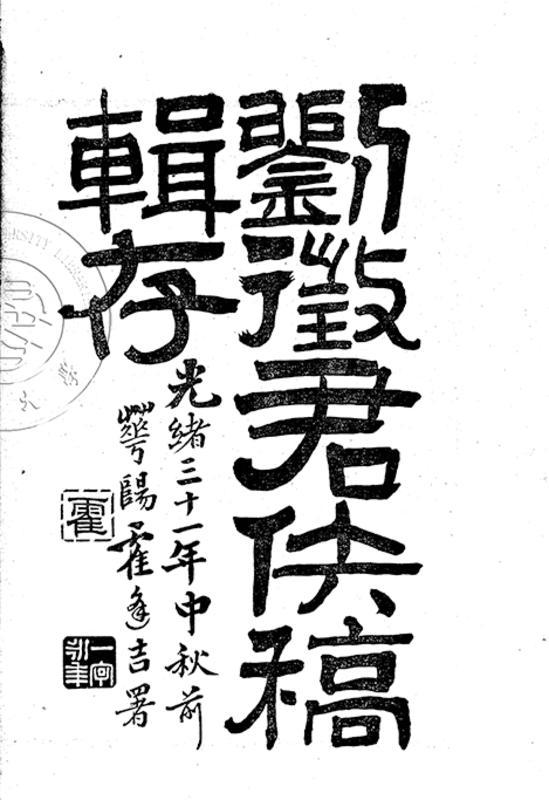

刘士骥著作《刘征君佚稿辑存》封面。

没过多久,刘士骥奉宪檄饬回原籍办学堂,与乡绅李寿田、林钺、谭锡光等筹划改清代书院兴贤书院为龙门官立高等小学堂,发展新式教育。

兴办新学堂,首先得解决经费问题。早在清嘉庆九年(1804),龙门县重修文庙,知县师保元提出一个筹集经费的方案。清代征收田赋,向来以火耗、羡余等名目上浮,龙门县一向规定,每两粮额上浮至按白银一两七钱五分征收。师保元则提议,暂行征收至按白银一两八钱五分,多收一钱银,约可得千余元,作为修文庙的部分经费,并声明三年之后仍照旧章,征收一两七钱五分。不料文庙修好后,多收的一钱银却没有免去,落入历任知县的腰包。刘士骥为龙门县呈请免除加捐、并收回附加庙捐。

清光绪三十年(1904)正月,两广学务处查明此款拨充学堂经费,但时任龙门知县迟迟没有交出,有劣绅还广发匿名传单,造谣攻击。这让刘士骥“深慨世变,爱学堂如命,况学堂成立与否,尤吾邑命脉所关,今坐视其不成,予方懊恼,方愧未能积诚相感。”刘士骥遂发布《敬告龙门本籍士绅文》,痛斥劣绅,伸张正义,同时移文县官,要求拨还该款,有禀请两广学务处主持,必求返还,俾兴学有资而后已。他大声疾呼,“学堂速成,吾邑前途之进步不可量。学堂不立,吾邑将来之堕落不堪言。”

在刘士骥的呼吁和督办下,龙门首间新式学堂——龙门官立高等小学堂由此创立。刘士骥支持李寿田任校长,李寿田后有诗感慨:“星冈钟毓萃人才,教育端资学校开;学子莘莘贤济济,几多桃李受栽培。”

肆

刘士骥素爱学堂如命,他在《告澄海县士绅文》说,“受命以来,夙夜只惧恐以不学无术伤大宪之明,而遗父老子弟羞,惟既得藉手,即不敢不抒其爱学堂如命之素志,以祈实行于桑梓之邦。故每至一处,不辞其憨,辄宣言于曰仆爱学堂如命,爱兴学之人如手足,嫉阻学之人如寇仇。”

当时新式学堂草创,新旧争论风潮激烈,潮州、嘉应(今梅州)、德庆、香山(今中山)、增城、始兴等地尤甚。刘士骥悉心考察,审其是非曲直,平其意气,莫不释然就理,其顽固不化者,则据实请惩,不稍回曲。

地派见龙围炮楼。黄克锋 摄

例如,丘逢甲于清光绪二十七年(1901)在汕头筹办新式学校岭东同文学堂,并任监督(校长)。清光绪二十九年(1903)秋,因该学堂鼓吹新思想,地方守旧势力借端生事,假造人命案,企图搞垮学堂并牵累丘逢甲。丘逢甲遂辞去岭东同文学堂监督之任,前往广州,与刘士骥相识,成为亲密朋友。清光绪三十年(1904)春,围绕岭东同文学堂之风潮愈演愈烈,丘逢甲恳请岑春煊派员调查。刘士骥遂奉命于当年二月下旬到汕头查办。经半个月的斗争,他“将恶绅斥革、提省究办,将滋事店号查封。卒乃帖然不敢固执,惟委员公允之议是从。”风潮平息。见该学堂公款被澄海县士绅把持,刘士骥又亲至澄海,与各书院司事“约限三日速了此事”。

在刘士骥的大力推广下,新式教育得以在广东、广西推行,为两广新式教育发展作出重大贡献。在此期间,刘士骥在广州先后创办清平、善庆、芳村、丛桂、观成、珠光、东关等7所小学堂,规定凡旅省人士之子弟皆准入学就读。广州珠江河面有不少世居船艇的水上居民,当时被蔑称为“疍家”。他们备受歧视,甚至不许上岸,被剥夺了接受教育的权利。但刘士骥却认为“有教无类”,毅然招收水上居民子弟上岸入学读书。

刘士骥在广州期间,一手开办两广优级师范学堂。为筹集学堂经费,刘士骥到芳村黄大仙祠善堂住持处“化缘”,得该善堂绅董大力支持,捐资一万金作为新建学堂费用,并承诺每年支付学费五千金。两广优级师范学堂选址广东贡院。其时,广州长寿寺因案充公,刘士骥奉委拆其建筑材料移于广东贡院,建起两广优级师范学堂,复又将长寿寺开作大市场,每年得金六七万,以供师范学堂常年经费。粤桂两广人士,都对刘士骥的办学盛举赞叹不已。

1912年,两广优级师范学堂改名为广东高等师范学校。1924年,孙中山发布帅令,将广东高等师范学校、广东公立法政大学等广州地区新式学校整合,创立国立广东大学,后为纪念孙中山先生,于1926年更名为国立中山大学,即今天的中山大学。历史证明,刘士骥参与开办的两广优级师范学堂,成为广东近代教育变革的缩影。

正如张相文称赞刘士骥那样:“崎岖岭海,靡夕靡朝,不敢告劳,而轺车所至,笔舌兼施,辄能排解纷难、灌输文明。比年以来,遂使珠江流域黉序如林,气象为之一新,学风之良,直驾各行省而上之。”

清光绪三十一年(1905)九月,因地方员绅办学异常出力,岑春煊奏请朝廷给予刘士骥四品衔中书。

伍

次年,岑春煊还会同闽浙总督奏派刘士骥往南洋视学。

刘士骥出洋三年,遍历南洋荷属、英属数十埠,在印尼、马来西亚、新加坡等地联络华侨对已有学堂者,为之正宗旨,定教科,未有学堂者,为之筹经费,拟章程。他在《禀设南洋华侨劝学所文》写到,“南洋华侨奋然兴学,其气勃勃蓬蓬,至为可敬,然甚幼稚,勤为浇灌,善为扶植,可蔚然成栋梁之材,苟举向付之贱场师,则舍梧槟而养樲棘,弃稻粱而种荑稗,不惟园舍鞠为茂草,将有滋蔓难图之忧。”

刘士骥抵达万隆时,感染了当地流行病,几乎不治,同仁劝他马上回国就医,刘士骥不从,带病坚持电请各埠学堂绅董举派代表,在万隆开大会,研究维持学务之法。

地派见龙围秋色。黄克锋 摄

据《马来西亚华文教育》一书记载,岑春煊主动奏派刘士骥前往南洋视学,周游英、荷两处的殖民地,并在万隆举行学务会议,召集各地代表,共商侨教发展及侨校管理等问题。岑春煊在接到刘士骥的禀报后,鉴于“所拟名目,与学部新章不符”,将建议中的总学会、学务公所一律改称为劝学所,新加坡方面即委任总领事孙士鼎为总董,槟城则委任胡子春观察为总董,并派苏乔、荫启元为新加坡、槟城两地总视学员,驻守槟城。

刘士骥认为需要人才管理华侨学务,于是奏请清政府派广西举人汪凤翔为爪哇岛总视学员。汪凤翔任职三年,勤于学务,一如刘士骥所料。从此,海外华侨办学者日多。

在南洋视学期间,刘士骥受到以康有为为总会长的“保皇会”的热烈欢迎。原来,戊戌变法失败后,康有为流亡海外,于清光绪二十五年(1899)在加拿大组织“保皇会”,自任总会长。刘士骥不顾危险,作《戊戌公案》一书为康有为辩冤。上京应经济特科时,他又上书请求开放“戊戌党禁”,赦免戊戌案内各员之罪,撤销缉捕康、梁等人之令,解除党禁,让康、梁党徒回国从事政治活动。为朋友而牺牲、冒险谏言,可见刘士骥义薄云天。于是,当刘士骥在南洋视学时,“保皇会”将刘士骥以“为极同志之人”对待,礼遇有加。

陆

清光绪三十三年(1907),张鸣岐出任广西巡抚。应张鸣岐之招,刘士骥回国,入其幕中,任广西补用道,负责地方自治局的工作。

广西多年战乱频仍,民生凋敝,刘士骥认为:“非兴实业,不足以弭兵戎;非发矿藏,不足以厚国力;非招华侨,不足以创大公司。”刘士骥联络了欧榘甲、梁应骝、叶恩、刘义任等“保皇会”骨干到广西考察,谒见张鸣岐。刘士骥写有万言《振华公司兴办广西实业报告书》,详细介绍贵县天平山银矿等实业计划。当年底,张鸣岐为振兴广西经济,以“开设银行、垦荒、开矿、轮船、铁路”“联合各埠华侨振兴广西实业,取名广西振华实业有限公司”,并奏准朝廷,经农工商部立案。

刘士骥从办新式教育而声名鹊起,有过南洋视学经历,雄于论辩,廉政能干,无疑是出洋招商的合适人员。清光绪三十四年(1908)六月,清政府委刘士骥率欧榘甲、梁应骝、叶恩、刘义任远赴美洲,向华侨招股,游说华侨集资兴办广西实业。刘士骥所到之处,“侨民欢迎,股份云集”,不过数月,集股三百余万,成立广西振华实业有限公司。

刘士骥一心想以实业救国,没有想到的是,却陷入“罗生门”。

“保皇会”之前所办企业一直没有成效,寒了华侨们的心。看到华侨们并不想购买股份,刘士骥等人苦口婆心地解释,说明广西振华实业有限公司是奏请朝廷开办,一切依《商律》行事,与“保皇会”所办的企业绝不相同,这样华侨们才“恍然大悟,慨然相信,踊跃附股”。广西振华实业有限公司日益肥大的钱袋,引来“保皇会”的觊觎。在此后的日子,刘士骥不断收到“保皇会”要求操纵振华股款的无理要求,而刘士骥一而再再而三严词拒绝。

在美洲筹款的刘士骥,“讵行至必珠,卜奸人暗告士骥棍骗,当地詧察遮留之,驻美使臣出而交涉,始得释”。张鸣岐闻报,即电促回国。

清宣统元年(1909)三月,刘士骥抵广州。四月初九傍晚,四名刺客(另四名把门)突然冲进刘士骥在广州永安里的寓所,将其抓住并连捅七刀。刘士骥当即毙命,梦断岭南,生命定格在52岁。

柒

刘士骥被害一案,震惊全国。《南洋总汇新报》以加大号字体刊出电报:“刘士骥观察前由美洲筹得款项二百万余元而归,以振兴广西工艺者,现寓羊城,被匪入屋谋杀。其缘因未悉,目下凶手尚未就获云。”当时舆论认为,刘士骥之死无外乎两种可能:一是歹徒谋财害命;二是党派倾轧;或为保皇派所杀,或为革命派所杀。

刘士骥遇害消息传出后,两广及南洋、美洲华侨纷纷联名上奏朝廷严惩凶手。面对此事,清廷初时表示刘士骥是“为公捐躯”,要“严缉凶手”,但终因朝廷腐败无能,最后此案不了了之,成为历史公案。

刘士骥逝世后,盛大的追悼会举行。刘士骥生前好友作挽联无数,其中丘逢甲挽联曰:“贪夫徇财,烈士徇名,公得名矣!圣人不死,大盗不止,孰能止之?”语极悲愤。

《桂省官绅学商追悼刘征君祭文》,则主要赞赏刘士骥为教育所作贡献:“效忠梓里,驻迹穗垣。引疍户而读书,禁郑人之毁校。”

岭南学堂(后更名岭南大学、并入中山大学)首任华人校长钟荣光为刘士骥文集《刘征君演说汇编》作序说:“仆友刘鸣博先生,实行之士也,由儒入吏,政绩卓著。其尤勤勤恳恳,热心焦思,务达其平生之志者,则惟教育普及一事。自充两广学务处员以来,粤中各学堂赖其保存成立者,不可胜数。先生扫除习气,实心实力与学务相终结,对于上官、同列、绅、商、士、庶,凡可进言者无不竭诚规劝,以兴学救国为唯一之方针。先生诚学界之伟人哉!”

纵观刘士骥一生,其主要功绩在兴办教育和提倡实业,尤擅长赋诗和古文辞,著有《淳州鸿雪》《经济特科廷对策》《呈都察院请免粤省苛捐》《查学案要》《刘征君演说汇编》《刘征君佚稿辑存》《嘉应学商汇案》《镇平学案》《南洋视学案要》《美洲劝业编》各一卷,共十种,洋洋大观。钟荣光视刘士骥为“学界之伟人”,颇为中肯。

刘士骥最后归葬故里,长眠于见龙围对面的山坡上,守护着他祖父修建的老宅和炮楼。

(侯县军)