惠州城市化的脚步一日千里,不少古地名渐渐淡出市民的日常生活。如今,不少年轻人已分不清楚“府城”与“县城”这两个存在惠州千年历史肌肤里的温热名词。其实,“府城”就是历史上惠州府治所在地,即今天从中山公园到金带街的老城区域;“县城”则是历史上归善县治所在地,即今天惠阳高级中学初中部周围的老城区域。如今,一些住在桥西的“老惠州”到桥东去,还会说“去县城”。口耳相传中,道出惠州这座城市的历史记忆。

惠州府城自古有“华南天堑”美誉

惠州府城,位于东江、西枝江、西湖所围的陆地上,明代叶萼在《全湖大势记》云“郡城三面滨江,一面临湖以为险”,自古有“华南天堑”之美誉。归善县城则位于府城以东,明代张萱在《归善县修城记》亦云归善县治所在地“带山砺河,襟江环海,盖称天堑”。

归善县作为惠州府的附郭县,却没有处于府城之中,而是中间隔着水东街与东新桥,相距约一千米。这是中国城池营建史上少有的附郭县城脱离府城,且两城相距甚远的城市格局,今人美名曰“一街挑两城”。

作为古代城市的见证,城墙最具发言权。地处粤东门户的惠州自古以来是兵家必争之地,城墙自然少不了。归善县城的修筑,也是这滚滚历史洪流中的沧海一粟。尽管仅仅是当局的“例行公事”,但归善县城的修筑,对惠州城市面貌的雕刻,无疑是深远的,此举影响了今天的惠州市区的布局。历史与现实,总是在微妙之中完成交接。

归善县自南朝时期建置后,县治先是设在白鹤峰之下,唐宋以前并无城池。元至元三十年(1293)因盗寇频发,迁入惠州府城谯楼之左。此后的明永乐、正统、正德年间,当政者对归善县署分别进行了重修和改造。明嘉靖十二年(1533),归善知县何世祺进行增修,到明嘉靖三十四年(1555)知县胡位重建。这一时期,归善县衙的中间为正堂,后为后堂,作为幕厅,右边是耳房库厅,左幕厅侧是知县住宅,次为主簿住宅,右耳房侧为县丞宅,次为典史宅。东西依次各有六个房,祠狱俱备。大门外有申明、旌善二亭子。这种建筑形制,是封建制度的典型县衙。

明嘉靖年间,岭东地区遭受前所未有的寇乱,惠州府首当其冲,水东街居民区因无城池可守,最易遭到劫掠。明嘉靖四十四年(1565)岭东寇首花腰蜂伏诛,社会局势稍稍安定。这一年,惠州府生员刘确、乡民黎俸等请建东平民城以防守地方。清光绪《惠州府志》对刘确如此评价:“确有心计,知天文,制浑仪甚巧,军门重之。其倡筑东平城,上而具呈府道,下而劝募乡里,劳苦备尝,数年始克成功,至今赖之。”东平民城至万历三年(1575)才建成,前后耗时十年之久。在此期间的隆庆二年(1568),叛将周云翔勾结倭寇,由平山进攻府城,途经水东时“席卷东平男妇,俘赀财,没庐舍,焚杀……二百人”。经此一役,筑造东平民城显得更为迫切。

一座城池利于维护水东街地方安全

东平民城的兴建,军事防御是其外因,经济发展则是内因。至明代中晚期,水东一带已相当繁荣,东新桥、水东街皆是重要墟市。明嘉靖四十三年(1564),广东兵备副使方逢时因征寇来到惠州城,至通衢,叹曰:“东路要区也,人民殷富,不可无城,遂使议城之。”更典型的例子是嘉靖四十四年惠州城发生了一起“兵叛掠东平”的大事。清光绪《惠州府志》记此事曰:

(俞)大猷以白头兵八百人驻东平,而身往军门请事。兵居停久,窥见东平人家蓄积垂涎,一夜焚劫之,八百兵人人挟赀至重不能举。次日民争入城,乱兵馆谷一月。大猷归,东平多士壅骂之。大猷下车揖,既而斩乱目三人以谢惠人,以为有度。

从诸多史料中可以看出,居住在东平一带的百姓是比较富裕的,因此亟需一座城池来维护地方安全。东平民城建成后,“然不属之官而属之民,草创图基,仅作土墉,无环堵以为守御”,形制上显得单薄。刚刚走马上任的归善县知县林民止,认为“府当鹅山正脉,县折其支,既无专气,四高中下,又垫洳泽”,欲将归善县署迁回白鹤峰,此举得到了惠州知府李畿嗣的赞同和大力支持。巧合的是,万历四年(1576)归善县署正堂圮毁,这为林民止迁县治提供了一个契机。

万历五年(1577),林民止着手搬迁县治。唐宋时期的归善县故址“几芜没民间,不可复识”,选址之地为利、严两姓所有。林民止以铜钱五百缗征得利姓土地,这大概是惠州历史上有文献记载的首次政府征地补偿。让林民止意料不到的是,严氏对政府的“给价”“不愿赴领”,只求“免子孙人丁杂派”而已。对此,雍正《归善县志》的修志者叶适赞叹道:“严奉公先朝聚族东平,万历三年捐通族祖居为县署地……不受公家之直,义矣!”

土地的问题解决后,万历六年(1578)七月正式兴建县署,于十二月竣工,东平民城由此变为官城。据明万历《惠州府志》记载,官城“高一丈六尺,周围阔一千零五十丈,雉堞一千五百六十五。为门四,东曰辅阳,南曰龙兴,西曰通海,北曰娱江,关二,便门二,窝铺九”。从现在的地图来看,东城门为辅阳门,今惠新东街口;南城门为龙兴门,今永平路北段对出西枝江边;西城门为通海门,今惠新西街口的西门口;北城门为娱江门,今和平直街近东江边。两便门分别称便门仔和水门仔。

龙兴门在建城之初名为“兆祯”,原位于归善县学宫之冲。万历二十四年(1596),惠州知府程有守、归善知县邓鏕稍改向东。时年66岁的惠州著名三尚书之一的叶梦熊在《归善改建龙兴门记》中详细记载了这一变迁:“是岁春日始事……阅数月告成”,同时又描述了当时龙兴门一带的自然风光:“水自西江(西枝江古称)而下,汪洋停滀,万顷如练;天马诸峰,积黛飞翠,缭绕屏列。”由此可见,当时桥东一带依托城墙之势,还是归善古城一大景观。

明末清初,归善县城墙得到历代惠州知府和归善知县的重修。明天启四年(1624),归善知县王宏“始为之修女墙,高雉堞,视昔民城,稍增什之二三”。崇祯七年(1634),归善知县陆自岳为抵御倭寇,捐俸加固城池,使县城城墙“垣高九仞,雉联百里”,张萱为此撰《归善县修城记》盛赞陆自岳,认为“众心成城”的归善县城是一座“灵城”。

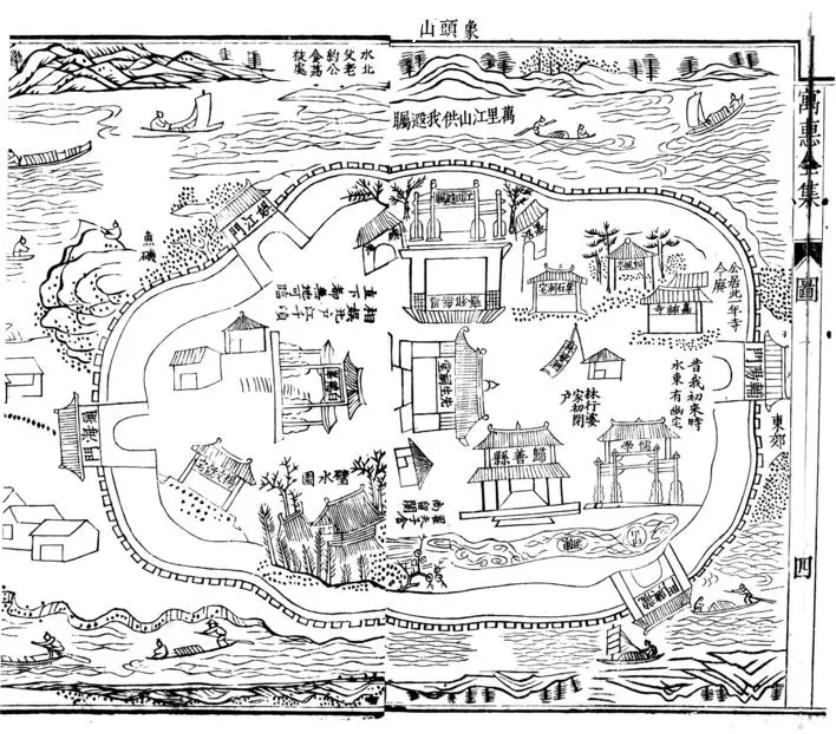

《惠景全图》完整展示惠州古代“一街挑两城”格局

绘制于明崇祯四年(1631)的《惠景全图》,完整地展示了惠州古代“一街挑两城”的独特格局。在这幅图里,城开四门、城墙包裹的归善县城形似乌龟,在东江与西枝江的环绕中,被东新浮桥牵引,西向惠州府城游去。

明崇祯《惠景全图》中的归善县城。严艺超翻拍

至清代,清朝历代官员曾八次大规模修葺城墙,其中乾隆四十年(1775)时,因县城“历来濒临大河,北门正当东江之冲,水势直逼城根,城垣马路多被淹浸倾塌”,故时任归善知县的章寿彭曾“捐俸480余两”雇工匠加固城根。

据史料所载,最后一次修筑县城城墙是在清咸丰五年(1855),当时城墙“西与府城对峙,中隔一水,通以浮桥”。经历过太平天国运动战火之后,县城城墙开始走向没落,城垣多次受洪水侵袭而崩破多处,但官府再也没有修建。

20世纪80年代之前的桥东,有着众多大大小小的湖塘,据说这与当年修建县城城墙有关。从旧版《桥东志》中所收录的《明清时期归善县城示意图》可以看到,城墙内有塔仔湖、铁炉湖、沙屋塘,城墙外则有上板塘、下板塘、东湖等。据统计,当时县城的湖塘总面积达19.8万平方米。这些湖塘的形成,据考证极有可能是在明万历年间开始,县城四周筑城墙时取土烧砖所致。明代城墙四周约长1850米,墙高约6.3米,城墙的长度为俗称“县城三里七”,可想而知筑成必须大量砖块。为尽快筑城,官府全部就近取泥烧制,大规模挖土的结果自然就形成了县城星罗棋布的湖塘景观。据一些老者回忆,20世纪50年代初期的桥东,在下板塘西南面沿西枝江一带,以及新民前、后街等有多处砖窑和炉窑,这些行业的经营者有的是直接取土于下板塘的。由此可见县城烧砖、烧炉行业由来已久,似乎可以说明县城众多湖塘的成因了。

城市的建设导致县城湖塘消失,而城墙的湮没绝非这么简单。在狼烟四起的年代,城墙就像一把双刃剑,要么据险抗敌,要么反被敌人所用成为割据一方的屏障。在这两难之下,老城墙最终难逃厄运,成了一个时代的牺牲品。

东征结束后,省城惠州同乡会联名呼吁政府尽快拆除府城城墙,以免再次被人据为天险割据。据史料所载,1935年时县城城墙南门就被拆去,以便惠平公路通车。1939年刘秉纲任惠阳县长时,成立“拆城委员会”,将县城城墙大部分拆除,取砖建“声华戏院”(原东江电影院),大部分砖则被运回其家乡水口青边建屋。县城城墙基本拆平后,仅仅保留了几个城门,而有的段落则被改筑道路,如现在的永平路。

城墙的湮没绝非这么简单,将归善县城城墙在地图上抹去的罪魁祸首,除了人为的拆除,还有连年不断的战火。1938年和1941年,日军两次入侵惠州,县城受灾最为严重,水东街大量店铺被烧毁,城墙也屡屡被炸毁,与归善城墙相连的白鹤峰东坡祠也在日军的轰炸中坍塌。

到了新中国成立初期,新的造城运动开始,在现代化道路上越走越远的桥东老城,样貌渐渐模糊。支离破碎的归善县城城墙,最后一砖一砖地消失在人们的日常生活中,没人能说出它最终湮没在某年某月。

如今,桥东和平直街出滨江路口处的北城门旧址,白鹤峰东坡祠之下,还尚存一堵被玻璃罩封存的归善县城城墙,供游人观瞻。尽管人们无法触及这青色的古城墙,但依然能倾听到历史的声音。

(严艺超)