原标题:

惠州坚持城市发展与历史文化共生共融

邂逅“诗与远方” 升腾现代活力

古城是会呼吸的历史,也是时代的见证者。登上朝京门城楼,看滔滔江水奔流不息,再回望旖旎西湖万千气象,你会发现,穿越历史烟云的惠州古城,虽换了容颜,但诗意依旧,延续着历史文脉和城市记忆。

惠州文化是岭南文化重要支脉,其现代性体现在开放包容与创新精神。这种现代性无疑具有当代价值。

在现代化进程中,惠州推进文化遗产整体性、系统性保护,坚持保护和利用相结合,实施名城文化提升行动,让城市发展与历史文化共生共融,展现“千年府城、活力惠州”的独特魅力。

古城焕新,近悦远来。无论是在“掀起历史一角”的惠州中山公园(惠州府城遗址公园)、“烟火气”升腾的古商埠水东街,还是在客韵悠扬的“千年墟市”淡水老城、“军声”流传的海防重镇平海古城,都能遇到慕名而来的游客。在古城创业的年轻人,以及默默守护古城的居民,他们在邂逅“诗与远方”的同时,也激活了古城的生命力。

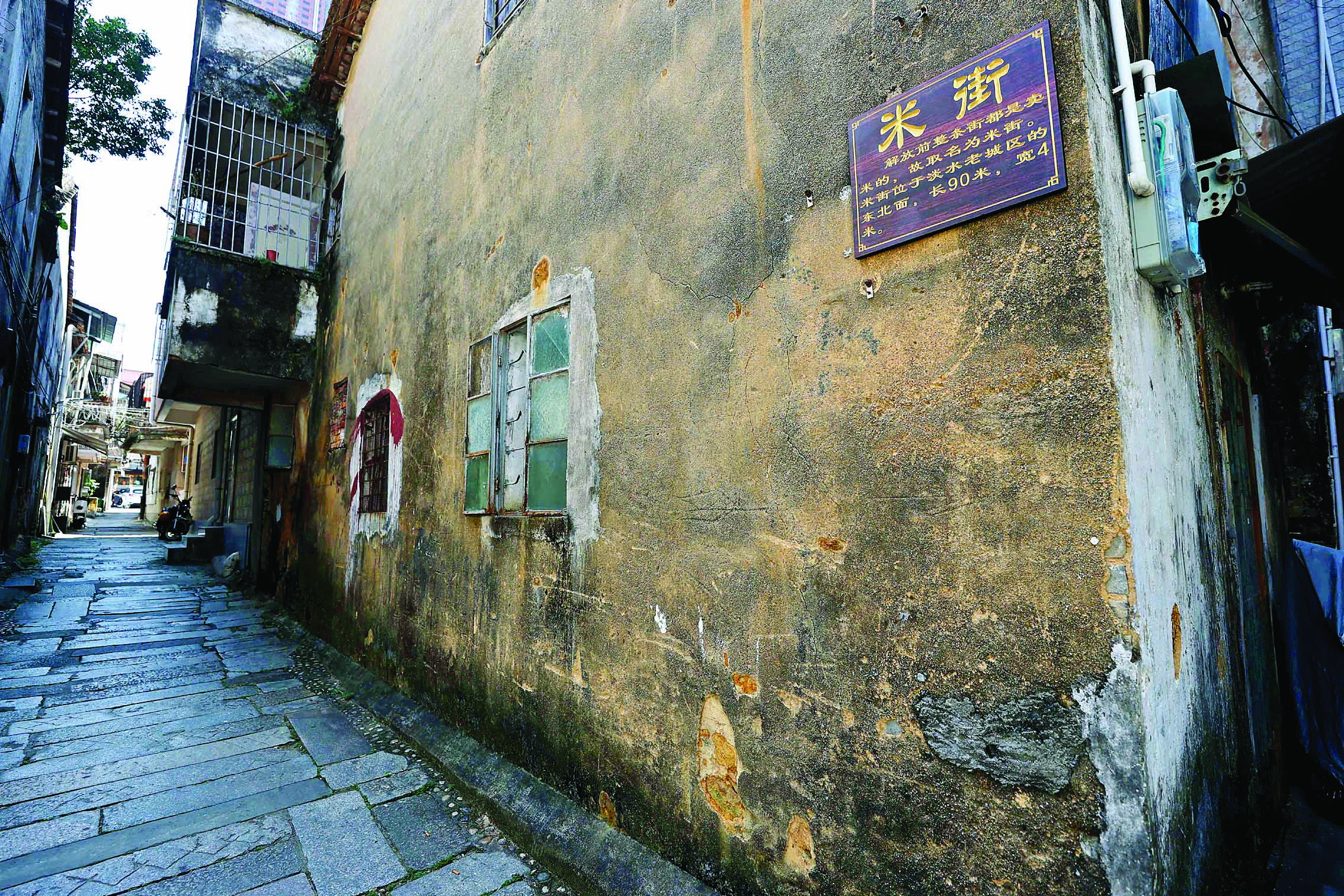

淡水老城米街。

呵护肌理

延续古城“生命力”

典籍里记载的隋代梌井重现当世、汉朝到民国的瓷器碎片“描绘”出惠州历史长河,9处尚保留柱础、沟渠和花圃等结构的清代建筑基址清晰可见……梌山之上的惠州府衙遗址展示馆,透过“掀开历史一角”的展陈,可窥见惠州的千年风华,更能从“苏醒”的遗址中,触摸千年府城的肌理。

每座古城都有专属的文化基因,也有独特的城市肌理面貌,这些岁月留下的褶皱,在修复时若是“抻平”反而失了气韵,要小心“呵护”,下足“绣花功夫”,既保留原有肌理,延续城市文脉,又让古城焕发新颜,恢复生机活力。

2015年,惠州成功申报国家历史文化名城。随后,《惠州市历史文化名城保护条例》《惠州市文化遗产保护申报工作扶持办法》《惠州市非物质文化遗产保护管理办法》等地方性法规和规章制度相继出台实施。惠州市各县区各部门迅速围绕历史文化名城的保护细化名城保护体系,惠州的古城、古街、古巷在城市微改造中焕发新活力。

位于惠州西湖之畔的金带街,是广东省历史文化街区,圆形拱门是其最明显的标志。走进这个门,仿佛穿越时光隧道,明清老街的韵味扑面而来。金带街是惠州府城“九街十八巷”之一,也是旧时文人墨客和名人大家的聚集之地。数百年斗转星移,众多古街巷湮没在时代洪流之中,而金带街虽得以保留,但部分街区路面和房屋建筑一度呈现颓败的迹象。

2020年,惠城区实施“一湖两江四带”城市会客厅项目,重点打造“两街一巷”(水东街二期、金带街、祝屋巷),以“修旧如旧”为原则,采用“微改造”的方式精修老街颜值,既展现历史风貌,又保留古调神韵。

整治提升后,金带街以灰、白为主要色调统一沿街建筑风貌,主街路面铺设青石板,根据以往门楼线条重建东、西新门楼,结合金带街文化,改善居民生活空间,让历史文化与现代生活融为一体。与金带街隔江相望、因水而兴的水东街(二期),也在微改造中重现岭南骑楼风情,并通过铜雕、老字号招牌等元素还原明清时期水东街繁盛的商埠文化,留住城市记忆。

距离水东街40多公里、“依河而生,因渔盐而盛”的淡水老城,曾是东江流域最繁华的商贸集镇之一。2014年,作为惠州申报国家历史文化名城的重要组成部分,淡水老街经过综合整治,正义街、大鱼街等10条老街巷完成了青石板铺装,初步还原了老街传统风貌。2021年启动实施的淡水老街改造工程(一期),对祖庙前街、水巷街沿街约650米进行改造,包括弱电线落地、路面硬化美化、建筑立面改造等,提升了街区品质,让老街更宜居宜游。

更多的古城将在保护更新中“活起来”。

惠东于去年修编《广东省历史文化名城平海保护规划》和《广东省历史文化街区惠东县平海镇十字街保护规划》,完善和细化了古城历史文化街区保护规划,并大力支持民间力量参与平海古城保护,推进古城南门城楼屋面修缮工程。

博罗发布《博罗古城文化旅游生活区总体规划》,并启动了“老城区新活力·提品质补短板”老城改造项目,通过对古城历史建筑的保护性开发和创新性利用,实现传统文化与现代生活的完美结合。

龙门实施《龙门县古城保护规划》,不断修复及提升龙门古城的人文景观,逐步恢复“七星映斗,山水辉映”的古城风貌,打造多元融合的龙门古城文旅景区。

惠州府衙遗址 展示馆里的古井。

活化利用

焕发古城“年轻态”

历经千年沉淀,惠州保存了丰富的文化遗产资源,目前有626处不可移动文物,其中全国重点文物保护单位3处、省级文物保护单位45处、市级文物144处,包括府城文化遗迹、“海丝”遗存、名人古迹、特色民居建筑、革命文物等,其中不少分布在古城、古街和古巷内。

历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源。近年来,惠州持续以“绣花功夫”推进古城、历史文化街区和古建筑的保护修缮和精细管理,并在保护的基础上,积极推动文化遗产的活化利用,让历史文化遗产绽放时代光彩。

从惠城区环城西路拐入塘尾街,宾兴馆是一个引人注目的存在。这座始建于清道光六年(1826)的建筑,承载着惠州府城的科举历史记忆。在建成190多年的历史中,宾兴馆历经风雨沧桑,曾是惠州学子参加科举的物质保障,也曾在战争年代遭遇过轰炸,还一度作为环卫工人宿舍,隐匿在金带南街巷子深处。

还好,它始终没有被忘却。2015年,宾兴馆被列为广东省文物保护单位。之后,得到修缮的宾兴馆迎来重生,于2019年成为惠州古代科举制度陈列馆,如今已成为市民游客参观、研学的热门打卡点。

这样的例子不胜枚举。保留东坡井、古阶步道等历史遗迹的白鹤峰上复原苏东坡祠,新建东坡纪念馆,成为岭南地区保护、传承、弘扬东坡文化的重要场所,也是国内展示苏东坡文化最丰富、展陈面积最大、展陈方式最多的场所之一;修缮归善古城里的东湖旅店,打造成营救中国文化名人陈列馆,获评“2020全国革命文物保护利用十佳案例”,成为粤港澳大湾区红色教育热门打卡点;修缮淡水老城邓承修故居(壶园)和邓仲元旧居,建设主题文化展示馆,让市民游客深入了解历史名人波澜壮阔的人生轨迹……

水东街。

除了“榜上有名”的文物保护单位、历史建筑外,古城里更多的是“默默无闻”的老旧民居,它们不仅是古城的“集体记忆”,也是承载人们生活的场所,同样期待着活化利用。

当年的“70后”“80后”纷纷搬离老宅,如今又逐渐回来。

“我俩打算守着这家咖啡瓷艺馆到老。”年逾5旬的惠州人陈智扬和妻子王以旋坐在店门外的茶座旁,悠闲地晒着太阳、喝着下午茶。一旁的水东街人流如潮,时有市民游客入内,无不对店铺的建筑和装饰表示赞叹。这家位于惠城区桥东街道水东东路158号的水长东咖啡瓷艺馆,占地面积近150平方米,为民国骑楼建筑,是陈智扬的祖屋。得益于近年水东街的升级改造,房屋主人陈智扬回流创业,活化利用这幢老建筑,将其打造成网红打卡点。

“90后”“00后”开始迷恋古城,游玩打卡、旅居体验甚至是扎根创业。当古城与青年邂逅,也就愈发彰显年轻态。

热爱烹饪的“00后”杨冠楠,将自己创业的第一家店开在淡水老城。2023年3月,她租下了老街入口处的三栋老房子,改造成“河畔cafe”“河畔小院”,主营咖啡、铁板烧和西餐。她将店内布置得“满满都是旧时光的浪漫”,并保证餐饮品质,很快就“圈粉”众多年轻人。杨冠楠也慢慢融入了老街的生活,清晨走进老街的市场购买当天的食材,傍晚在小院的天台看落日余晖……

今年2月,“不想打工”的“95后”黄嘉怡在平海古城十字街租下了一间老房子,自己动手刷墙、装门窗、打家具,将其改造为咖啡馆。这是平海古城里的第一家咖啡馆,不仅引起人们的关注,更引发了连锁反应。短短几个月时间,古城又接连开了3家新店,分别是咖啡馆、小酒馆和小吃店,都是年轻人租赁或利用自家老房子改造经营的。

“这是个好现象,说明古城越来越受年轻人喜欢了。”惠东县政协文史研究员、平海镇平海社区党委书记汪洁认为,古城的保护和活化利用既要留住古建老宅,更要留住人,特别是年轻人,只有这样,古城才能不断焕发生机活力,“越活越年轻”。

金带街。

文旅融合

点燃古城“烟火气”

夜幕降临,璀璨灯火将水东街装扮得流光溢彩;潮尚酒吧、特色餐馆、咖啡茶饮、文创集市等陆续迎客,升腾起浓浓“烟火气”;身穿汉服的年轻人徜徉其中,裙裾飘飘,仿佛从旧时光中“穿越”而来……若是遇上节庆,水东街更是越“夜”越精彩,美食嘉年华、非遗展演、怀旧音乐节等“夜色惠精彩”主题活动轮番上演,让市民游客沉浸其中,流连忘返。

穿越千年繁华,绽放人间烟火。“一街挑两城”的水东街曾是东江流域水陆货运的集散地、盛极一时的古商埠,后在岁月流转中因城市规划变化、商业转移、形态落后而一度落寞。近年来,惠州市、惠城区、桥东街道三级联动,实施“以文化人、以文促旅、以旅彰文、以旅富民”行动,举办“夜色惠精彩”系列活动,引入文创中心、非遗展览、休闲娱乐、主题酒店、时尚餐饮等丰富业态,打造新“夜”态IP,推动水东街获得“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”“国家级旅游休闲街区”两块国家级金字招牌。

水东街的成功“出圈”,是惠州文化与旅游深度融合的鲜活实践。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体,文化与旅游的碰撞融合,一方面为文化传承与创新开辟了广阔舞台,助力提升城市文化内涵,另一方面也有效促进旅游业转型升级,催生新业态,带来新体验,促进新消费。

正在实施的惠阳区“百千万工程”淡水老城历史文化街区改造项目,也期待通过文旅融合发展,让流量变“留量”。淡水街道党工委副书记、办事处主任利敏介绍,此次改造主要通过对坝尾街城墙段进行空间改造,以及房屋外立面风貌提升,将该区域打造成一个时尚与传统相融合,集惠阳名优特色产品展销、客家美食、休闲购物等业态于一体的网红街区,“同时,联动周边社区举办丰富多彩的文化活动,以新兴业态和文化活动吸引游客,积攒人气,为文化底蕴深厚的淡水老城引流,进而激发老城活力。”

平海古城也在探索依托古城文化品牌和周边资源推进文旅融合,深入挖掘和呈现“惠东渔歌”“凤舞”“舞鲤鱼”“军声”“古城薄饼”等特色文化,保护修缮四座城门楼、宗祠、寺庙、古民居和古井文物等“活化石”,提升平海古城作为旅游产品的观赏值和体验值,同时,探索推动非物质文化遗产产品化、产业化,打造非遗展览、研学体验、展演舞台等,并联动海滨温泉、滨海休闲资源,满足游客多样化旅游需求。

当前,惠州正大力实施名城文化提升三年行动。在古城整体保护利用的框架下,充分挖掘国家历史文化名城价值特色,以“绣花功夫”推进府城片区保护提升、水东街历史文化街区提升改造、东坡行旅游径、嘉祐寺遗址修缮保护等重点项目建设,更好地展现惠州“一半山川湖海、一半人间烟火”的独特魅力。同时,持续打造“不辞长作岭南人”文旅IP,在惠州中山公园(惠州府城遗址公园)重建野吏亭、增设东坡“饮酒品荔”雕塑打卡点,按照A级景区标准提升打造白鹤峰东坡文化园区,打造贯通西湖、府城、白鹤峰三大板块的东坡文化轴,丰富东坡文化展示与体验场所,擦亮国家历史文化名城金字招牌。

可感知厚重历史,能触摸人间烟火,这正是“活着的古城”最打动人、最吸引人的地方。

在保护中发展,在传承中利用。从历史深处走来的惠州城市文明,一直在累积和构建中。我们以及后人,都是见证者,也是参与者,“众心成城”的故事正在上演,也将再一次次上演。

参考文献

1.《惠州西湖志》,张友仁编著、麦涛点校、高国抗修订,广东高等教育出版社1989年版。

2.《惠州市志》,惠州市地方志编纂委员会编,中华书局2008年版。

3.《惠州文化教育源流》,徐志达、吴定球、何志成著,广东人民出版社2008年版。

4.《惠州历史丛谈》,何志成著,吉林文史出版社2023年版。

5.《风雅鹅城:惠州府城的文化记忆》,《风雅鹅城》编委会编著,羊城晚报出版社2021年版。

6.《寻忆水东:归善县城的文化遗韵》,《寻忆水东》编委会编著,羊城晚报出版社2023年版。

7.《惠东历史文化概述》,惠东历史文化丛书编纂委员会编著,岭南美术出版社2020年版。

总 策 划 王昆发

总 统 筹 卓炬明 于 泽李朝荣 刘智慧

策划统筹 严艺超

采访统筹 张旭华 曾兴华

编辑统筹 杨振辉 林正淳

视频统筹 盘 科

采写统筹 侯县军

文字采写 侯县军 香金群 黄尉宏

图片摄影 杨建业 罗剑业 黄鑫威 周 楠