“开眸沧海窄,点笔老天惊”,是明末清初著名高僧函可称赞友人书法作品的诗句,在这里借来评价函可本人的胸襟气度和书法造诣,应该也是颇为恰切的。

函可(1611—1659),俗姓韩,名宗騋,字祖心,是明崇祯年间礼部尚书韩日缵的长子。博罗韩氏是博罗的名门望族、书香世家,因重教育、严庭训而闻名,函可后来回忆说,那时候他是“教训日以严,道义日以康”“读书穷壶兴,落笔竞沅湘”。自小便立下大志。他十六岁考上秀才,意气风发,与之结交往来的知己者,如曾起莘、黎遂球、梁朝钟、罗宾王等,皆岭南才俊。后又随侍父亲任官于两京,韩日缵在朝二十年,“德业声施在天下,门下多名儒巨人”,如倪元璐、冯元飙、黄道周等,函可皆得与把臂论交。

函可肖像。严艺超 翻拍

守节重义 “血流没趾”仍不屈

明崇祯八年(1635)五月,韩日缵劳瘁病逝任上。函可面对家道中落,国事日非,“日之将夕,悲风骤至”的衰世乱象,意识到明王朝大厦将倾,“见得人间世,半点也靠不住”,遂生弃世之念。明崇祯十二年(1639),他随曹洞宗三十二代高僧空隐道独入匡山,祝发受戒,易名函可,字祖心,号剩人,时年二十九岁。

明崇祯十七年(1644)三月,李自成攻陷北京,崇祯皇帝自杀。随后,清兵入关,满洲八旗金戈铁马驰骋中原,明朝倾覆。住持广州不是庵的函可,闻国变,“悲恸形辞色”,闻江南复立新主,于十二月以请藏经之名乘舟入南京。居住在老朋友、江陵名士顾梦游家楼上。据陈寅恪先生考证,大约在顺治三年暮春,函可曾返回广东,又随即于同年再至南京。函可于兵荒马乱之际,往返数千里,表面理由是印刷经书,“实暗中为当时粤桂反清运动奔走游说。”(陈寅恪语)函可寓居南京期间,与城内著名反清人士顾炎武、归庄、龚贤、邹典、邢昉等过从甚密;还曾面见了父亲韩日缵的门生——降清后驻节南京的招抚南方总督军务大学士洪承畴。凡此种种,隐隐透露出函可再入南京“自当另有所图的内情”。当时江宁提督巴山是满洲镶黄旗人,与洪承畴早有嫌隙,阴欲罗致其罪名而排挤之。函可的上述活动自然引起巴山耳目的注意。

五月,清兵攻陷南京,恣意杀戮,金陵城一片血雨腥风。“朝士荐绅多闭户不出。函可独服缟练衣,持拄杖痛哭其门,大呼‘志不可降,时不可失’,闻而感激殉节者十数人,函可咸作为诗歌以吊”,将“亲见诸死事臣,记为私史”。这部私史,就是《再变记》,《再变记》只是手稿,未及刊刻即被清兵搜出,今已不存。

清顺治四年(1647)秋,函可启程返粤,从聚宝门出南京城,“行李过城门,守者检箧笥有弘光帝答阮大铖书稿及《再变记》,乃擒送军前。”南明弘光帝即福王朱由崧,函可夹藏了他的亲笔书信,尤其让人生疑的是,函可这次出城的护行牌文,为明朝降臣洪承畴签发。现见有人手持其发放的证明,“私携逆书”出城,使巴山“疑有党徒,考掠至数百”。这就引发了入清以来的第一宗文字狱。

据史料记载:在酷刑之下,函可始终不松口,“但曰某一人自为。(用刑的)夹木再折,无二语,乃发营候鞠,项铁至三绕,两足重伤,走二十里如平时。江宁缁白环睹,咸知师道者无他,争为之含涕,而不敢发一语。”“血流没趾,屹立如山”,让观者肃然起敬。

洪承畴身涉案中,为避嫌自保,径将此案移送北京。顺治皇帝为稳住洪氏,以“素受眷养,奉命江南,劳绩可嘉”为辞而“姑从宽宥”。函可则被奉旨“拿解来京”,以《再变记》“有干我朝忌讳”为辞流放沈阳,敕住慈恩寺,“奉旨焚修”。而成为满清王朝文字狱的第一个受害者。

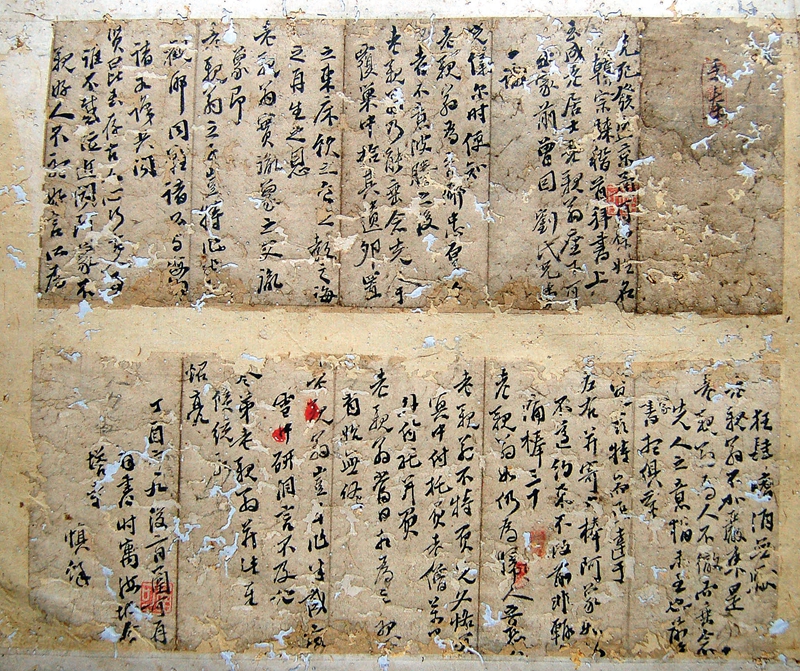

函可手迹。严艺超 翻拍

塞外流放 笔耕不辍创诗歌

孤寂寒苦的塞外流放生活,摧残着函可孱弱的身躯,却又激发起他蓬勃的诗情。正如他自己所说:“我死终无恨,我生良独艰。不因频得句,何以破愁颜。”诗歌创作成为函可流放生活的重要内容,创建了东北地区的首个诗社“冰天诗社”。一部《千山诗集》共收录函可生平诗作1500多首,在其生命的最后十二年,诗歌创作达到了前所未有的艺术高峰。函可从一个官宦世家的贵公子成为隐身方外的出家人,于明清易代之际,却未敢忘怀“天下兴亡,匹夫有责”,义无反顾地投身于反清保明的斗争,在敌人的死亡威胁面前宁折不弯,风骨凛然;在艰苦的生存环境下毫不气馁,负重前行。后人称其“亦儒亦佛,能忠能孝”,实非虚语。

清顺治八年(1651)辛卯三月,同门真乘自罗浮来访,函可收到了师友的来信,始知四年前清军在博罗屠城,韩氏几乎阖门罹难的噩耗,悲恸不能自禁,写下了令人动容的《得博罗信三首》,其中一首曰:

“长边独立泪潸然,点点田衣溅血鲜。半壁山河愁处尽,一家骨肉梦中圆。古榕堤上生秋草,浮碇冈头断晓烟。见说华台云片片,残枝犹有夜啼鹃。”

真是字字泣血,读之让人唏嘘。之后,他写下了大量的作品,哀悼在抗清斗争中死难的亲朋好友,鼓励幸存的韩家子弟要奋发踔厉,重振家风。他在写给侄儿阿蒙的信中说:“数年来屡得蒙手书,我每读必欢喜合掌向天曰:我文恪公(函可父)不绝也,我车太夫人(函可母)不绝也。”

尤为难得的是,他写给侄儿阿蒙的书信,竟然被博罗韩氏后人保存下来,让我们在四百多年后的今天,得窥函可书法真迹。这几纸家书,虽然年久蠹蚀,个别文字已难辨认,但仍然可以让我们从中窥见函可的书法造诣。正如书法家赵玄所言,这两封信札,虽出于函可残年之手,字里行间却毫无衰败之迹。通篇数百字,点画精准细腻,结字严谨宽博,布局流畅自然,情感尽显笔端,意境雄浑苍莽的书法与傅山更接近(详参赵玄《品读函可大师的书法艺术》,下引同)。

明代晚期,城乡商品经济异军突起,各种社会矛盾激烈碰撞,众多思想流派相继登场,以陈白沙、王阳明为代表的心学更是风行,知识分子追求思想自由和个性解放成为时代风尚,书坛的风气亦因之发生巨大变化,名家辈出。

函可身处时代风口,而晚明书画界的标志性人物倪元璐、黄道周,又恰恰是韩日缵的门生,与函可有着长期密切的交往。据史载,函可祖父的墓碑即为倪元璐所书,而黄道周年轻时因追慕韩氏丰富的藏书和家教,曾在博罗韩家居住数年,更是函可的“发小”,他们之间在书法审美的取向上,无疑有着潜移默化的影响。赵玄称誉函可的书法笔墨沉郁,惜为诗名所掩。出身于官宦士族的函可,其风格却与在宫廷、贵族中常见的细谨华丽大相径庭,这显然与朝代兴衰的剧烈变换,以及其人生际遇、倔强执着的性格有密切关系。赵玄称函可书法气格非凡,无柔媚、甜腻、造作之弊,实为动人心魄之杰作,指出“仅就书法而言,自然流露的作品不一定是杰作,但杰作一定是自然流露的产物。”函可的作品正是如此,他在书写中不经意地注入了丰厚的文化素养和深刻的人生体验,从而获得了穿越时空的人格魅力和欣赏价值。

(吴定球)