在惠州书画家的名人长廊中,稍后于张萱的又有龚章。

龚章(1637—1695),字惕恃,号含五,归善人。其先祖为汉代“两龚”之后,明洪武间以军功隶惠州,自此世居鹅城,今西湖惠州宾馆对面的龚屋门楼,或其所居故址。

据方志介绍:龚章生而颖异,十二岁即为诸生,号为“圣童”,清顺治十七年(1660),龚章二十四岁,举乡试第一(即解元)。康熙十二年(1673)中进士,选庶吉士。不久,授翰林检讨,成为康熙皇帝身边一名小小的文学侍从。

大概确如方志所言,由于他“不事干谒”,竟然在翰林院被闲置了十多年,直到康熙二十六年(1687),才得到第一次外放的机会,被任命为江南乡试的副主考。

龚章书扇。 严艺超翻拍

革职回乡后沉醉山水,潜心著述

江南乡试主考,多用词林名士,如朱彝尊、王鸿绪、徐乾学、王士祯等都曾荣膺此任。这一次,龚章虽然担任的是副主考,但也已见出皇帝的赏识,预示此后如无意外,他的仕途将会一片光明。

然而,恰恰就在这次乡试中,发生了震动朝野的“康熙丁卯江南乡试案”。此案过程颇迂回曲折,为省篇幅,不再详述。总之,最后的结果是:“正主考米汉雯、副主考龚章,俱照不谨例革职。”今人潘建国在《清初岭南诗人龚章与〈澹宁堂集〉》一文论及此事,不无感慨说:“从《阅世编》的记载来看,龚章并未有任何舞弊行为,甚至连主考米汉雯那样的过激行为也没有发生,然而作为副主考,他终究难辞其咎。”这个革职的惩处,彻底断送了龚章的仕途。

对于龚章的遭遇,当时“士大夫及江南人争为扼腕不平”,有人对龚章说:你不是与主考官为阅卷事有过激烈争论吗,你应该上疏自白呀。龚章却说:内部争论,此事常有,但“既共其事,功过同之”,不应有所分别。于是,人益叹龚章为仁厚君子。此事在清人钱澄之《送別龚含五太史还岭南序》中有详细记述。

龚章被革职回乡后,“长啸归来筑小坡,萧然门巷可张罗。”他深感世态炎凉,整日徜徉湖畔,沉醉山水,潜心著述。康熙二十九年(1690),他领衔捐资重刻博罗人释函可的遗著《千山剩人和尚语录》,用行动表达了他对亦儒亦佛、能忠能孝的函可的敬重。同时也似乎在透露:此时的龚章已倾心佛学,企求从那里寻找精神的慰藉。

王煐守惠七载,为龚章幽居生活投下温润亮色

就在他革职还乡的第二年四月,天津宝坻王煐出守惠州。王煐字紫诠,号子千,康熙十七年(1678)举博学鸿儒,在朝廷参修会典期间曾与龚章共事五年。王煐守惠七载,“不以酒食声色溺,不为美官厚禄摇,而独孜孜拳拳为诗之是事,所至必寻游名山川,所见人士无贤与否,皆折节交欢,引与酬唱。”(清赵执信《忆雪楼诗集序》)龚章和屈大均、陈恭尹、梁佩兰、吴韦(山带)、王础尘等岭南诗人画家,都是他寓所忆雪楼的座上客。在这一时期,龚章与王煐及其僚属的赠和之作,现在能见到的就有二十余首,而王煐的寓惠诗中也常提及龚章,可见王煐的到来,为龚章清冷的幽居生活投下了一缕温润的亮色,也给清初战后萧条的惠州诗坛带来生机。所以王煐被龚章称为“风流贤太守”。

特别值得一提的是,康熙三十三年(1694),王煐发起了邀和《湖上送春》的诗歌酬唱活动,参加者有陈恭尹、吴联(字愚长)、叶适(梦熊曾孙)、龚章等人。王煐原作见载《忆雪楼诗集》卷下,共十首。陈恭尹和诗十首见载《独漉堂集》,龚章和叶适的十首则见载于徐旭旦的康熙《惠州西湖志》,如第三首写道:

连天风雨动经旬,见说春归倍怆神。岂是畏途先息驾,如同宦海早抽身。莺因怨别啼无数,蝶为怜香舞几巡。恼恨近来缘底事,昏头瞥目过三春。

写得婉转深微,字里行间缭绕着一缕淡淡的哀怨。而约略写于同时的《送别袁密山银台》,则又别具一番风貌:“身无媚骨难偕俗,家有深山可避名。归去杜门君莫叹,廿年同榜几公卿。”忧愤之情以旷达语出之,愈益见其忧愤。正如他自己所言:“抛去宦情闲似水,吟来诗句逸如仙。一头墨汁濡张草,满架牙签插米船。”晚年的龚章就这样寄情于诗歌书画,活出了自我。

康熙三十四年(1695)春,龚章把自作诗稿寄送番禺黄登,供其作选编《岭南五朝诗选》之用,孰料此稿甫达数日,龚章即病逝于家,享年五十有九,生平著作有《纲鉴捷录》《晦斋集》等。逝后,后人为之编次了《澹宁堂集》。

清初岭南著名诗人和书法家

龚章是清初岭南的著名诗人和书法家。他的诗作早在康熙年间,即被多位选家收录。如黄登《岭南五朝诗选》收录十一首,称龚章“仪度谦光,文章华赡,洁廉端静,忠孝朴诚”。刘然辑评、朱豫增辑的《诗乘》收录二十二首,点评其诗“用律不滞,深于声对”“情愫历历如对面谈,绝不作一粉饰语,是谓真诗”,可谓不吝赞词。宗元鼎的《名家诗乘》则收录了他的近体诗二十七首,指其“温和秀拔,在右丞、嘉州之间”。陈融论其诗,便曾感慨地说:“澹宁跬步自逍遥,诗闻几为选客消。一入梅西居士手,新声同泛广陵潮。”

龚章文则少见,有一篇《重刻石洞先生全集序》。此序立意高远、行文跌宕,有一股气势穿行其间,开首一段论叶春及人品与文格之关系,尤为精彩:

先生以天下为己任,自诸生即讲求济世之业,比赴公车,应诏上书,洒洒三万余言皆实可见之施行。偶一小试,回翔郎署以老,其建竖视少保(按指叶梦熊)稍不逮,而其文之足以征古人而信后世,若或过之。乃或者谓先生立行过高,负气太盛,不能与时俯仰以取功名,不知先生之所以为先生也。

接着他大发议论,认为“天下惟砥行立节之士,其俊伟刚直之气,弥纶磅礴,发为文章,必有一种不可磨灭之慨,溢于毫楮,如景星丽天,芒寒色正,精光四射,不可掩抑。”这一段话,实不妨视为龚章的夫子自道,它所表述的审美标准和价值判断,无疑饱含着晚年龚章对自我的反思以及对沧桑世事的感悟。

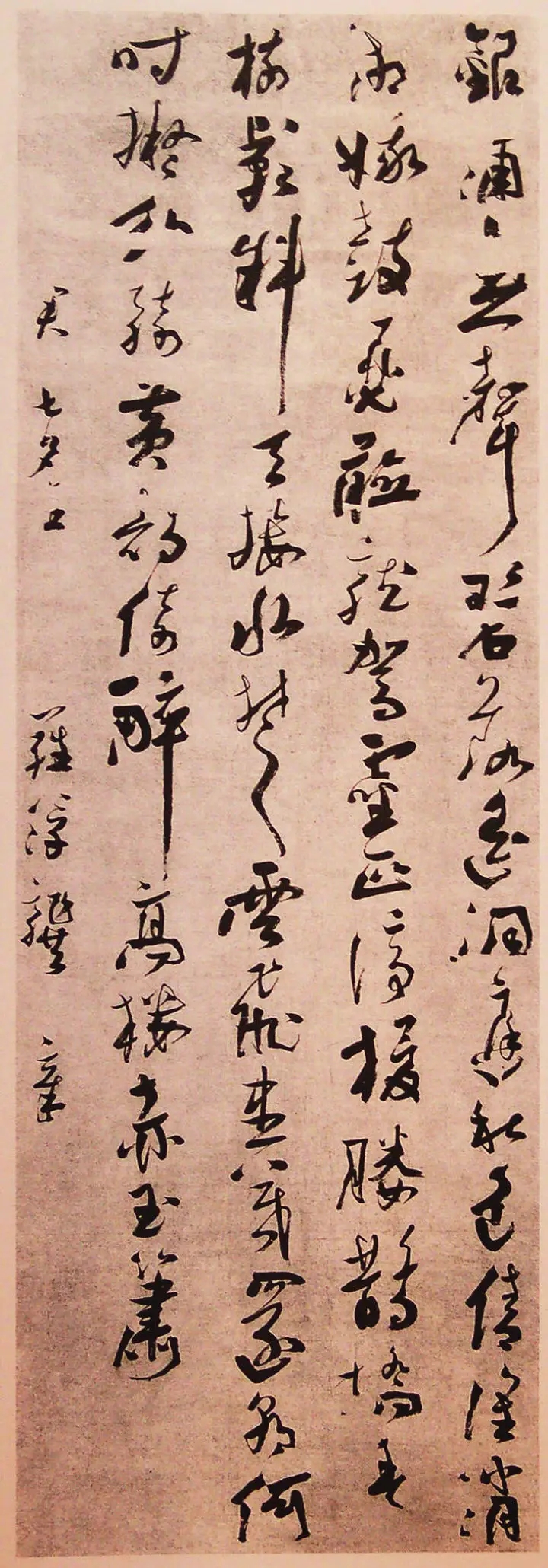

龚章对书法的追求其实亦与诗文一样。其七言行书扇面取法香光而犹见米家遗韵,行笔流畅,结体娴雅,布置疏朗,透出文人的“温和秀拔”,似应为任职翰林时期之作。而其行草诗轴则老笔纵横、盘桓拗折、生气郁勃,“有一种不可磨灭之慨,溢于毫楮”,当能代表其晚年成熟书风。虽然,这两幅作品均未明署日期,但知人而论书,正如潘建国所言他是在“假借草书的狂放恣肆,宣泄着内心的抑郁与愤懑之气”。龚章书风的流变,观照着这位命运多舛的诗人那曲折深微的情感轨迹。

龚章行草诗轴。 严艺超翻拍

说到龚章书法渊源,论者多提及明末清初岭南遗民书家彭睿瓘(号竹本)。对他的行草诗轴,林亚杰先生以为龚章“其书结体、草法,均与彭竹本相似”。(《广东历代书法图录》),陈永正先生更指其“拗折处取法彭竹本,而用笔飞腾变化之处,似更凌彭氏而上”,是“竹本派书家中最有成就”者(《岭南书法史》)。广州博物馆藏彭氏书《七言诗二首》,第二首题为《送同人周藻思从章含五太史入都门》,可知彭睿瓘与龚章确曾有过交往,惜乎史料简缺,二人具体关系以及其书法渊源目前尚难详考。有意思的是,彭、龚二氏,都曾在清初岭南书坛健笔纵横,却由于种种原因而埋没草莱,几乎成为历史的“失踪者”,现在竟又逐渐露出本真,走进人们的视线。天意如斯,令人感叹。

(吴定球)